|

|

| 「穴八幡神社」 | |

|---|---|

| Anahachiman Jinja Shrine | |

| 拡大 画像クリック |

|

|

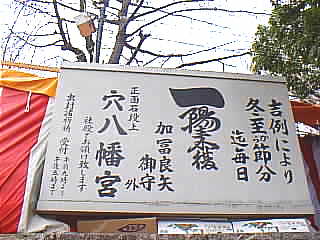

| 「蟇股」 | 「一陽来復御守」 |

|---|---|

| Kaeru-mata | Ichiyo Raifuku |

|

|

| 「一陽来復」 | 「布袋像の水鉢」 |

|---|---|

| Ichiyo Raifuku | Hoteizou no Mizubachi |

|

|

| 「随神門とさくら」 | |

|---|---|

| Expansion Picture Click | 拡大 画像Click |

|

|

| 「随神門」 | 「獅子」 |

|---|---|

| Zuishin-mon | |

| 拡大 画像クリック | 拡大 画像クリック |

|

|

| 「右大臣」 | 「左大臣」 |

|---|---|

| 拡大 画像クリック | 拡大 画像クリック |

|

|

| 「流鏑馬」 | 「神武天皇遙拝所」 |

|---|---|

| Yabusame | Jinmu-Tennoh Yohai-jo |

| 拡大 画像クリック | 拡大 画像クリック |

|

|

| 「狛犬」 | 懸魚(げぎょ) |

|---|---|

| Koma-inu | Gegyo |

| 拡大 画像クリック | 拡大 画像クリック |

|

|

| 木鼻(獅子鼻) | |

|---|---|

| Kibana | |

| 拡大 画像クリック | 拡大 画像クリック |

穴八幡神社(穴八幡宮)(あなはちまん じんじゃ)

Anahachiman Jinja Shrine

東京都新宿区西早稲田2の1の11

2-1-11,Nishi-Waseda,Shinjuku-Ku,Tokyo

東京メトロ東西線早稲田駅から徒歩約5分

|

寛永十三年(1636)に松平左衛門尉直次という武士が射術の練習をするため、ここに的山を築 き弓矢の守護神である八幡神の小祠を営んだのにはじまる。 祭神は、応神天皇、仲哀天皇、神功天皇である。のち、社僧良晶が草庵を建てようとして、ほら穴 を発見したところ、そこに金銅の阿弥陀如来像がたっていた。 当時阿弥陀如来は八幡神の本地仏とされて、人々の崇敬を集めたことから穴八幡と呼ばれるように なった。 「一陽来復御守」は江戸時代から続いている伝統あるもので、金銀融通の御守として人気があり、 冬至から節分までの期間のみ配布されています。 「一陽来復」とは、陰が極まれば陽に転じるという易の言葉で、冬至を過ぎれば春が来ることを意 味するとか。

一陽来復御守 金銀融通の御守とも申し古来の吉例により冬至から節分迄の間毎日穴八幡宮社殿に於てお頒け致し ます。 ○ 御祭りする日時 冬至、大晦日、節分、この3日の内の都合のよろしい日の夜中の12時 ○ 御祭りする場所、方角 下の図にある様来年の明きの方(恵方)寅卯(真東から少し北寄りの方角)の方に向け反対側の( 西側)柱か壁の成るべく高い所に御祭り下さい。(御守の裏にのりをつけてはがれない様しっかり と貼って下さい) ※恵方は、毎年変わります。 ○ 一旦御祭りになった御守は一年間動かさないで下さい。 (もし移転等やむを得ない場合はとりはずして神棚に納められるか、または神社の方へ御納め下さい) ○ お祭りする日は、冬至、大晦日、節分、の3日だけですが、お守りは、冬至から節分迄は毎日 差出しておりますから、都合のよい日にお受け下さい。 ○ この御守は江戸時代の元禄年間から行はれた穴八幡宮だけに伝来する長い伝統のある特別の御 守であります。近年附近の社寺等で類似のお守を出して居る様ですが、当社とは全く関係ありませ ん。御参詣の方は間違のない様穴八幡宮の御社殿でお受け下さい。 (頒布時間、冬至〜大晦日は朝8時〜夜7時、正月〜節分は朝9時〜夕5時) 頒布された一陽来復御守に付いてくる説明書

布袋尊記 穴八幡宮は康平年間八幡太郎義家が奥州の乱を夷げ凱陣の途に創祀す。 慶安元年三代将軍徳川家光江城鎮護の為宏壮なる社殿を再興、幕府祈願所として重んぜらる。 明治維新後は、皇室歴代の御蟲封を謹修し奉る。 神徳弥光を増し崇敬年々数を加う。 手水舎は昭和二十年の戦災にて本社諸殿宇と同時に類焼し延宝再建の時大森信濃守の奉納せる巨水盤又破砕し了ぬ。 今茲氏子崇敬者の篤志に依て手水舎の新築成就す。 内に境内南麓霊窟の傍に鎮座せし布袋の尊像を移して安置せり。 この像は始め江戸城吹上の御庭にありしを慶安二年社殿竣工の節家光将軍奉納に係る東都随一の霊像にして右来信仰者最も多し、 もと手水鉢たりし由縁を以て此所に移すに当り縁起を略述して碑に刻す。 境内石碑より

新宿区指定有形文化財 工芸品 布袋像の水鉢 慶安二年(1649)の紀年銘がある水鉢で、同年将軍家光が江戸城吹上御苑にあったものを穴八 幡神社へ奉納したと伝えられている。 布袋像は、左足を立てて水鉢を脇にかかえ、容姿は中国近世の弥勒像に類似し、作柄も優れている。 他に類例のない特異な形をしており、また、布袋像の古様を示すものとして貴重である。 平成四年八月 東京都新宿区教育委員会 案内板より

新宿区指定無形民俗文化財 高田馬場の流鏑馬 享保13年(1728)に徳川将軍吉宗が世継の疱瘡平癒祈願のため、穴八幡神社に奉納した流鏑 馬を起源とし、以来、将軍家の厄除けや若君誕生の祝いに高田馬場で流鏑馬が奉納された。 明治維新以降中断し、昭和9年に皇太子(現 天皇)誕生祝いのため再興され、数回行われたが、 戦争のため中断された。昭和39年流鏑馬の古式を保存するため、水稲荷神社境内で復活し、昭和 54年からは都立戸山公園内に会場を移し、毎年10月10日高田馬場流鏑馬保存会により公開さ れている。 古式豊かで勇壮な高田馬場の流鏑馬は、小笠原流によって現在に伝えられており、貴重な伝統行事 である。 平成四年八月 東京都新宿区教育委員会 案内板より

高田馬場流鏑馬(新宿区指定無形民俗文化財。新宿区) ●会場 穴八幡宮(新宿区西早稲田二丁目) 都立戸山公園(新宿区戸山三丁目) ●日時 10月13日・体育の日 神事◆午後1時頃〜(穴八幡宮にて) 流鏑馬◆午後2時頃〜(戸山公園・天候により中止の場合あり) ●下車駅 東西線早稲田駅 副都心線西早稲田駅 流鏑馬とは、走る馬上から鏑矢で的を射る騎射芸で、矢つぎぱやに射る武士の射芸として流行し、 平安時代から鎌倉にかけて盛んであったと言われています。「高田馬場流鏑馬」は、八代将軍徳川 吉宗が復活させ、享保13年(1728)世継ぎの病気回復祈願のため穴八幡宮に奉納したのがは じまりと言われています。昭和63年には新宿区指定無形民俗文化財に指定されました。また、当 日は穴八幡宮から会場まで古式豊かな騎馬等の行列を見ることもできます。 |

| ホーム| 神社・仏閣めぐり| 初詣おすすめスポット| 御利益別寺社一覧| 御利益グッズ| 言い伝え |

Copyright © 1997 I.HATADA All Rights Reserved.

| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||