|

|

| 「参道」 | 「通用門」 |

|---|---|

| Sando | Entrance |

| 拡大 画像Click | 拡大 画像Click |

|

|

| 「祠堂殿」 | 「唐門」 |

|---|---|

| Shidoden | Karamon Gate |

| 拡大 画像Click | 拡大 画像Click |

|

|

| 「中雀門」 | 「法堂」 |

|---|---|

| Chujaku Mon Gate | Hatto |

| 拡大 画像Click | 拡大 画像Click |

|

|

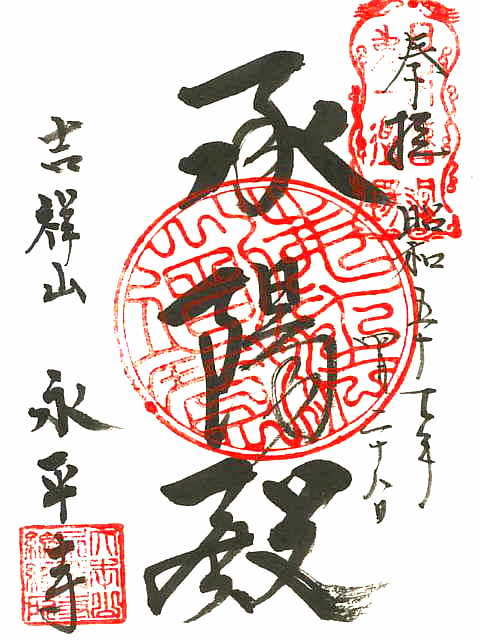

| 「承陽門」 | 「仏殿」 |

|---|---|

| Jouyomon Gate | Butsuden |

| 拡大 画像クリック | 拡大 画像クリック |

|

|

| 「庫院」 | 「報恩塔」 |

|---|---|

| Ku-In | Houon-To |

| 拡大 画像クリック | 拡大 画像クリック |

|

|

| 拡大 画像クリック | 拡大 画像クリック |

|---|

|

|

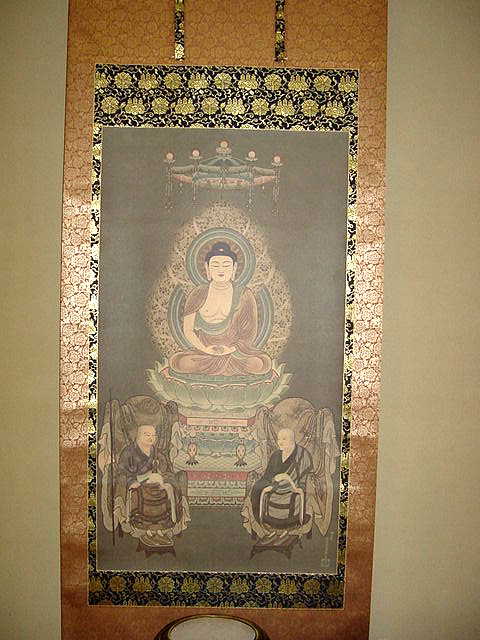

| 「仏画」 | 「淵黙雷聲」 |

|---|---|

| Butsu-Ga | |

| 拡大 画像クリック | 拡大 画像クリック |

|

|

| 「天井画」 | 「ふれあい観音」 |

|---|---|

| Tenjo Ga | Fureai Kan-non |

| 拡大 画像クリック | 拡大 画像クリック |

|

|

| 「祠堂殿 閻魔大王」 | 「廻廊」 |

|---|---|

| Shido-Den Enma-Daiou | Kairo |

| 拡大 画像クリック | 拡大 画像クリック |

|

| 拡大 画像クリック |

|---|

曹洞宗大本山 永平寺(えいへいじ)

Eiheiji Temple

福井県吉田郡永平寺町志比5−15

5-15,Shihi,Eiheiji-Cho,Yoshida-Gun,Fukui

|

永平寺は、今から約760年前の寛元二年(1244)道元禅師によって開かれた座禅修行の道場です。 境内は三方山に囲まれた深山幽谷の地に大小70余りの建物が並んでいます。 永平寺を開かれた道元禅師は正治二年(1200)京都に生まれ、一四歳の時比叡山で出家し、 二四歳の春中国に渡り天童山の如浄禅師について厳しい修行をされて、 お釈迦様から伝わった「坐禅」という正しい仏の教えを受け継がれて日本に帰られました。 初め京都に道場を作りましたが、寛元元年(1243)、 波多野義重公の要請もあり越前の国(福井県)に移られ永平寺を開かれたのです。 現在は曹洞宗の大本山として僧侶の育成と、檀信徒の信仰の源となっています。

坐禅(ざぜん)(修行生活) 坐禅の修行の根本です。背筋を伸ばして姿勢を正し、静かに息を整えて坐れば、心も自ずから正しくなり、み仏の徳がそなわります。 朝課(ちょうか) 朝の坐禅が終わると、法堂で朝課(朝の読経)が始まります。東の空がほんのりと白みがかった頃、 修行僧の一糸乱れぬ読経の声が一時間あまり永平寺の山内に響き渡り、参拝の皆様も共に心が清浄になる一時です。 行鉢(ぎょうはつ) 行鉢とは食事をとることです。永平寺の食事はいわゆる精進料理と言われる菜食で、食事の作法も大切な修行となっています。 作務(さむ)掃除などの労働や作業 永平寺の修行の中心は坐禅です。しかし坐禅が修行の全てではありません。 坐禅の精神を日常生活に生かすことこそが大切なのです。 毎日行われる廻廊掃除など作務はいわば「動の坐禅」と言われるものです。

七堂伽藍(しちどうがらん) 寺院の建物のことを一般に伽藍と呼びます。これは僧侶が修行をする清浄な場所という意味があります。 この中で特に七つのお堂は「七堂伽藍」と呼ばれ、日常の修行に欠かすことが出来ない重要な建物です。 「七堂伽藍」とは山門(さんもん)・仏殿(ぶつでん)・僧堂(そうどう)・庫院(くいん)・東司(とうす)・ 浴室(よくしつ)・法堂(はっとう)のことで、特に僧堂・東司・浴室は三黙道場(さんもくどうじょう)といって一切の私語は禁止されています。

一、山門(さんもん) 寛延2年(1749)に再建された中国唐時代様式の楼閣門で、両側には仏教の守護神である四天王が安置され、 見上げると吉祥山永平寺の命名の由来である「吉祥の額」が掲げ られています。 山門二階には、五百羅漢が祀られていて、中央には後円融天皇の勅額「日本曹洞第一道場」が掲げられています。 二、鐘楼堂(しょうろうどう) 昭和38年(1963)の改築で、中に吊された「除夜の鐘」で有名な大梵鐘は重さが約5トンあります。 大梵鐘は一日に朝・昼・夕方・夜の四回修行僧が撞きますが、一撞きごとにお拝をして撞かれる梵鐘の音は、 単なる行持の合図というだけではなく聞く人全てに清らかな心の安らぎを与えてくれます。 三、大庫院(だいくいん) 昭和5年(1930)の改築で、一階には食事を作る典座寮と呼ばれる台所があり、 玄関の正面には足の速いことで有名な章駄尊天が祀られ、右側の柱には永平寺の名物「大すりこぎ」が掛かっています。 二階は来賓接待の間で、三階には150畳敷きの大広間「菩提座」があり伊藤彬画伯による襖絵があります。 四、僧堂(そうどう) 明治35年(1903)の改築で、「雲堂」「座禅堂」とも呼ばれるこの建物は坐禅・食事・就寝に至るまでの修行の根本道場であり、 堂内中央には智慧の象徴である文殊菩薩を安置してその周りに約90名が坐禅の出来る「単」と呼ばれる席が設けられています。 五、仏殿(ぶつでん) 明治35年(1903)の改築で、中国宋時代様式の二重屋根と床は石畳となった大変美しい伽藍です。 中央の須弥壇と呼ばれる壇の上には本尊の釈迦牟尼仏(お釈迦様)が祀られ、 三体の仏像は向かって右側から過去・現在・未来の三世を現わしています。 また欄間には一二枚の彫刻がはめられていて禅宗の逸話が図案化されています。 六、接賓 道元禅師750回大遠忌の記念事業として平成12年(2000)の改築で、僧堂の裏にある建物を総称して呼んでいます。 「接賓」とは、元々は賓客(修行に訪れた僧侶)を接待する意味から出た言葉ですが、 現在は修行沿うと、その指導に当たる役寮と呼ばれる指導者が生活・学習する道場です。 七、浴室 昭和55年(1980)の改築で、水を因縁として悟りを開いたと言われる「跋陀婆羅菩薩(ばつだばらぼさつ)」が祀られた浴場です。 入浴は作法に従って厳粛に行われ、水を大切に使い、身も心も清浄となるための大切な修行なのです。 八、東司(とうす) 平成9年(1997)の改築で、一般に言うお手洗いのことです。 正面には「鳥芻沙摩明王(うすさまみょうおう)」が祀られていて、 永平寺を開かれた道元禅師は身も心も清らかにする作法を丁寧に示されています。 九、法堂(はっとう) 天保14年(1843)の改築で、禅師様の説法の道場で、朝のお勤めなど各種法要もここで行われます。 中央には本尊。「聖観世音菩薩」をお祀りし、階段の左右には阿吽の白獅子が置かれています。 七堂伽藍の中で最も高いところに位置しますので、四季折々の美しい景色が眺められます。 十、承陽殿(じょうようでん) 明治14年(1881)の改築で、永平寺の御開山 道元禅師の御真廟、いわばお墓(お霊屋)であり、 日本曹洞宗の発祥の根源として曹洞宗の聖地とでも言うべき場所です。 階段を登った奥の本殿は昭和56年(1981)に改修されたもので、中央に御開山道元禅師の御尊像と御霊骨を安置し、 左右に二祖孤雲懐奨禅師、三世徹通義介禅師、四世義演禅師、五世義雲禅師及び総持寺開山太祖瑩山紹瑾禅師の御尊像を祀っています。 階段下の拝殿には永平寺歴代禅師の位牌や、左側には開基家の波多野義重公の御尊像や、 道元禅師の生家である久我家の位牌、全国の曹洞宗寺院住職の位牌などが祀られています。 十一、傘松閣 平成六年(1994)の改築で、1階は参拝の皆様のための控え室や、研修・宿泊のための部屋があります。 2階は156畳敷きの大広間で、昭和5年(1930)建築当時の天井絵をそのまま修復した、 別名「絵天井の大広間」があります。 天井絵は昭和5年当時の著名な作家144名による230枚の花や鳥を中心に描かれた美しい色彩画です。 十二、祠堂殿・舎利殿 祠堂殿は昭和5年(1930)の新築で、一般の方々の納骨や供養などの法要が勤められています。 堂内には全国の信者から納められた位牌が安置されています。 舎利殿(しゃりでん)は、祠堂殿の奥にある納骨堂で、文久3年(1863)に改築です。 中央には「地蔵菩薩」が祀られています。 十三、報恩塔(納経塔) 平成8年(1996)宮崎奕保禅師の発願で建立された. 写経を納める塔です。 永平寺では納経いただいた方々の願意を込めて、毎朝のお勤めで祈願・供養をいたしております。 十四、瑠璃聖宝閣 平成14年(2002)、道元禅師750回大遠忌の記念事業の一つとして改築した展示場と収蔵庫を兼ねた宝物館です。 国宝の「普勧坐禅儀」をはじめ重要文化財や書・絵画・書籍・器物など永平寺に伝わる宝物数千点のほか、古文書も多数収めています。 十五、寂光苑 道元禅師750回大遠忌の記念事業として平成12年(2000)に新たに整備されました。 苑内には、道元禅師の父母の恩に報いる「父母塔」、出家の志を立てた姿を現わす「稚髪像」、 明全和尚とともに中国に渡り如浄禅師と出会い、正しい仏の道を得た恩に報いる「明全塔」と「如浄塔」などがあり 道元禅師の御一代が偲ばれ、またその奥は永平寺歴代住職のお墓になっています。 永平寺 パンフレットより

開山 道元禅師 1200年(正治2年)京都で生まれた道元禅師は、13歳で比叡山に入山。 1223年(貞応2年)宋に渡り修行、1227年(安貞元年)に帰朝して後、京都山城 に観音導利 興聖宝林寺を開きます。1243年(寛元元年)越前に入った道元禅師は、 翌1244年(寛元2年)大佛寺を建立。 1246(寛元4年)に大佛寺を「永平寺」に改称。 615年(元和元)に徳川幕府は、それまで室町幕府により庇護されてきた臨済宗の五山 十刹に対して法度を出し、曹洞宗総持寺とともに永平寺も大本山となります。 出家参禅の道場で、広い境内には、吉祥閣、傘松閣、祠堂殿、東司、僧堂、仏殿、承陽殿 、法堂、大庫院、浴室、山門など大小70余りの堂宇が回廊でつながれ、多くの雲水たち が修行に励んでいます。 境内にはいるとその修行僧さんが親切に内部を案内してくれます。

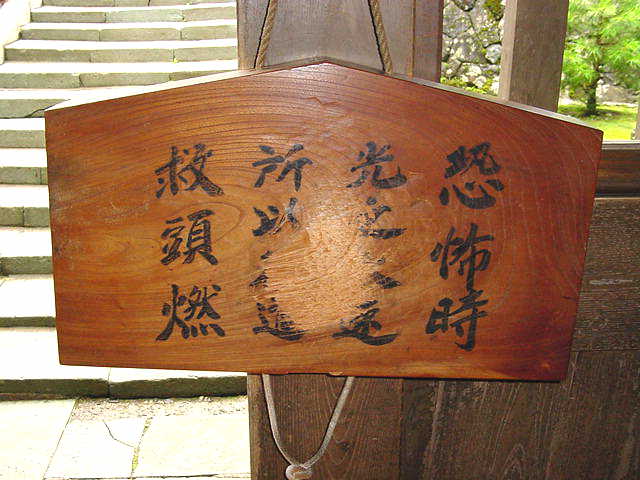

「恐怖時光・・・・・」 道元禅師曰く「誠夫觀無常時,吾我之心不生,名利之念不起, 恐怖時光之大速,所以行道如救頭燃」

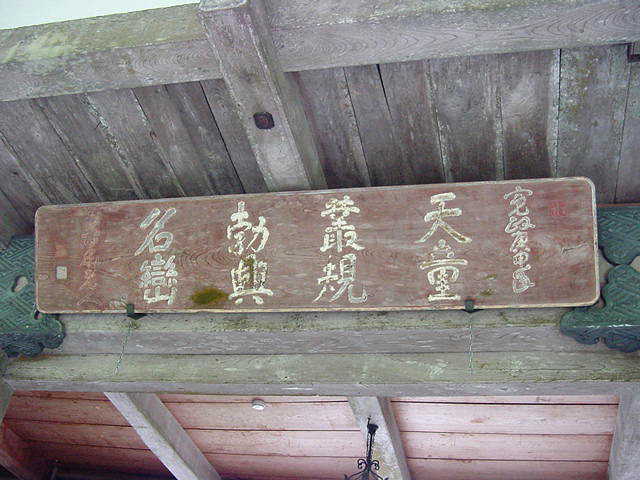

「天童叢規・・・・・」 永平寺50世玄透(げんとう)禅師の天童叢規勃興名巒(てんどうのそうき・ぼっこうの めいらん)という額があります。ここ永平寺は中国天童山の清規(しんぎ)が厳然と遵守 されている修行辧道(しゅぎょうべんどう)の山であるぞ、と入門者の求道を喚起させる 句です。

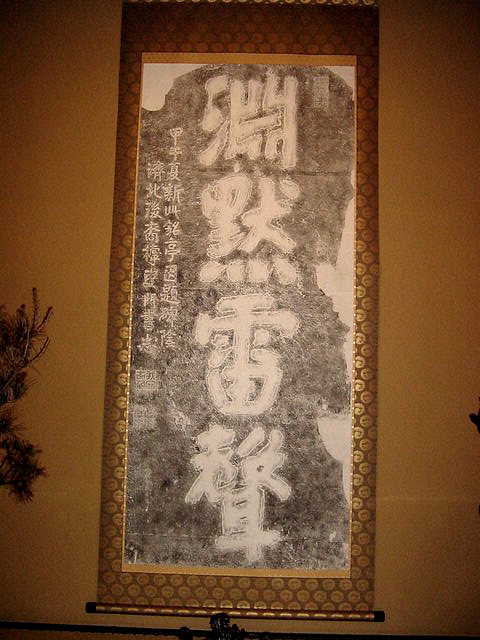

「淵黙雷聲」 荘子に 万物斉同、絶対無差別。道諛の人、真人ありて後に真知あり。虚静恬淡、寂寞無為。 大瓢用なし、無用の用。雷声にして淵黙、淵黙にして雷声。わっはっはっは。

|

| ホーム| 神社・仏閣めぐり| 初詣おすすめスポット| 御利益別寺社一覧 |

Copyright © 2003 I.HATADA All Rights Reserved.

| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||