川越総鎮守 氷川神社 Official Page

氷川神社

| 氷川神社| 赤坂 氷川神社| 川越 氷川神社 |

|

|

| 「川越氷川神社」 | |

|---|---|

| Kawagoe hikawa Jinja Shrine |

|

|

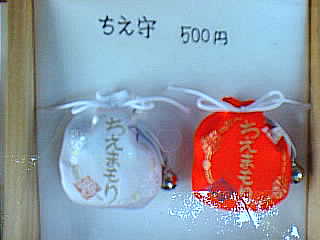

| 「ちえ守り」 | 「絵馬」 |

|---|---|

| CHIE MAMORI | EMA |

|

| 「十二支守り うさぎ」 |

|---|

| JUNISHI MAMORI USAGI RABBIT |

川越氷川神社(かわごえ ひかわ じんじゃ)

埼玉県川越市宮下町2−11−3

電話 0492−24−0589

西武新宿線本川越駅から市内バス

JR川越線、東武東上線川越駅から市内バス

|

ご利益 縁結び、学業成就

川越総鎮守氷川神社由緒

一 神社名 氷川神社(通称 川越氷川神社・かつては正一位氷川大明神と称された) 旧社格 県社

二 祭神 須佐之男命(すさのおのみこと)・奇稲田姫命(くしいなだひめのみこと) 大己貴命(おおなむちのみこと)・脚摩乳命(あしなづちのみこと) 手摩乳命(てなづちのみこと)

三 由緒 欽明天皇2(540)年9月15日鎮座。 武蔵国造が大宮氷川神社より分祀、奉斎したと伝う。 下って室町時代の長禄元(1457)年、川越城の築城にあたって太田道灌は篤く当社を崇敬し、献詠和歌を残している。 また、戦国時代の天文6(1537)年の合戦の様子を描いた「川越軍記」には、その当時も人々の参詣が盛んであったことが記されている。 小田原北条氏滅亡後の天正19(1591)年以来、関東を支配した徳川氏は、重臣を川越城主として江戸北方の守りにつかせたが、 以後、幕末まで歴代城主は当社を尊崇し、文禄4(1595)年酒井忠利が社領を寄進したのをはじめとして、 その後老中松平信綱らが社領を加増さらに寛永5(1628)年酒井忠勝が本殿を修理した。 その後老中柳沢吉保らが社殿の造営費の寄進や修理を行うなどし、嘉永2(1849)年松平斎典の代に現在の本殿が完成している。 四 川越氷川祭り(川越祭り)

江戸時代川越が城下町として発展した時期、川越城主となった。老中松平信綱公は川越ほどの大きな城下町にふさわしい、 町をあげての祭礼がないことを惜しみ、慶安元(1648)年、当社に御輿2基、獅子頭、太鼓等を寄進し、 それまでの氏神祭りにあわせて祇園祭の様式に則った神幸祭を催すことを奨めた。 これより氷川神社の神輿行列は、江戸の天下祭にならい川越城内に参入、城主の上覧に供し、また氏子町内を渡御することが恒例となった。 元禄11(1698)年、初めて町内から踊屋台が出たのをきっかけに年々催しものが増加し賑やかな付け祭の体裁が整った。 その様子は文政9(1826)年の川越氷川祭祭礼絵巻に詳しい。 幕末には十ケ町から趣向を凝らした山車が出て華美を競ったが、各々の屋根には神話や伝説の登場人物を象った人形が飾られた。 この人形たちは天保13(1842)年着工された本殿の四面を飾る彫刻の題材として生き生きと表現され、今日まで伝わっている。 この本殿こそ元来の氏神祭と近世以降の町の祭礼との一体化を表したものということができる。 川越総鎮守 氷川神社 しおりより |

| ホーム| 神社・仏閣めぐり| 御利益別寺社一覧| 御利益グッズ| 言い伝え| お祭り・だるま市 |

Copyright © 1997 I.HATADA All rights reserved.

| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||