長谷寺

| 大和長谷寺| 東京長谷寺| 高崎 長谷寺| 佐渡長谷寺 |

鎌倉江の島七福神

| 鶴ヶ岡八幡宮| 浄智寺| 宝戒寺| 妙隆寺| 本覚寺| 長谷寺| 御霊神社| 江島神社 |

|

|

| 「観音堂」 | 「長谷観音」 |

|---|---|

| Kannondo | Hase Kannon |

|

|

| 「阿弥陀如来像」 | 「千手観音像」 |

|---|---|

| Amida Nyoraizou | Senju Kannonzou |

| 拡大 画像Click | 拡大 画像Click |

|

|

| 「増長天」 | |

|---|---|

| Zouchouten | |

| 拡大 画像Click | 拡大 画像Click |

|

|

| 「邪鬼」 | 「邪鬼」 |

|---|---|

| Jaki | Jaki |

| 拡大 画像Click | 拡大 画像Click |

|

|

| 「弁財天像」 | 「絵馬」 |

|---|---|

| Benzaitenzou | Ema |

| 拡大 画像クリック | 拡大 画像クリック |

|

|

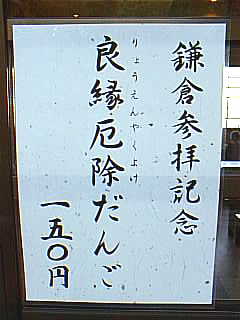

| 「絵馬」 | 「良縁厄除けだんご」 |

|---|---|

| Ema | Ryoen Yakuyoke Dango |

| 拡大 画像クリック |

|

|

| 「みがわり鈴」 | 「出世大黒天守り」 |

|---|---|

| Migawari Suzu | Shusse Daikokuten Mamori |

| 拡大 画像クリック | 拡大 画像クリック |

鎌倉 長谷寺(長谷観音)(はせでら)

Kamakura Hasedera Temple

神奈川県鎌倉市長谷3−11−2

3-11-2,Hase,Kamakura-Shi,Kanagawa

江の電長谷駅から徒歩約5分

電話 0467−22−6300

|

長谷寺略縁起 鎌倉 長谷寺には次のような伝説がある。養老5年(721)徳道上人が一本の楠の大木で二体の十一面観音を造った。 木の本で造った尊像を大和の長谷寺にお祀りし、木の末で造った尊像は縁のある地に出現し、 人々を救ってくださいと祈って海に流された。 その16年後、天平8年(736)6月18日夜、相模国三浦の長井に流れ着き、海上に光明を放っていたという。 その後、尊像は御本尊として鎌倉のこの地に移され、徳道上人を招いて寺を開いたのが、長谷寺の始まりといわれている。 また、康永元年(1342)に足利尊氏が金箔を施し、明徳3年(1392)には足利義満が光背を造って納めたといわれる。 現存する資料(宝物舘に展示中)から13世紀半ば(鎌倉時代)には長谷寺が栄えていたことを伺い知ることができる。 観音堂(かんのんどう) 御本尊は十一面観世音菩薩。高さ9.18メートルで、歴史のある木造彫刻の観音像としては日本最大で「長谷観音」の名で知られている。 十一面観音は頭上に十一の面をもち、前・左・右各三面、後・項上の各一面でそれぞれ表情がちがい、 いろいろな人の願いを聞き救うことを表わしている。 長谷観音は、一般の十一面観音と異なり、右手に錫杖、左手に蓮華を差した華瓶を持つ独特な姿で、 長谷寺系と呼ばれている。地蔵菩薩と観音菩薩の力を兼ね備えた仏さまとして熱心な信仰者が多く、 坂東三十三ヶ所観音霊場の第4番札所として古くから知られている。 【御詠歌】 長谷寺へまいりて 沖をながむれば 由比のみぎはに 立つは白波 阿弥陀堂(あみだどう) 御本尊は阿弥陀如来。高さ2.8メートル。源頼朝が42歳の厄除けのために建立し、 もとは長谷村の誓願寺に安置されていたが、元禄初年ごろ長谷寺へ移されたと伝えられる。 俗に「厄除け阿弥陀」といわれ、鎌倉六阿弥陀の一つとなっている。 地蔵堂(じぞうどう) 地蔵菩薩は、大地の恵みのように偉大な力を持つ仏さまといわれる。 地蔵堂の両側には不幸にしてこの世に生まれるこができなかった子供達の供養のために、小さなお地蔵様がそなえられている。 大黒堂(だいこくどう) 御本尊の大黒天は応永19年(1412)室町時代の作で、神祭川県最古の大黒天像であるが、現在は宝物館に安置されている。 代わっで「出世開運授け大黒天」が祀られており、江の島・鎌倉七福神巡りの一つとなっている。 弁天堂(べんてんどう) 長谷寺の弁財天は、八臂の小さい像で、放生池のそばの弁天堂に祀られている。 言い伝えによれば弘法大師が霊感によりおこもりし自ら刻んだといわれており、弁天堂の裏には大師がおこもりした弁天窟がある。 経蔵(きょうぞう) 経蔵には輪蔵と呼ばれる回転式書架があり、寺院にとって大切な経典が納められている。 この輪蔵を一回転することにより経典を読むのと同じ功徳があるといわれる。 長谷寺 拝観券 説明書より

養老5年、徳道上人が楠の霊木を得て、二体の観音像をつくり、一体を大和長谷寺に、 一体を有縁の地にあって利生あらせ給えと海に流すと、16年ののち由比ヶ浜に示現あり。 それを奉安したのが長谷観音と伝える。 浄仏なる僧による鎌倉時代の同木異体の大和長谷観音の信仰が、各地に及びし頃に深くかかわる縁起なり。 本尊は全身金箔、高さ10m余りの木造彫刻。 江戸時代には徳川家康の篤い保護のもとに寺運さかえ、特に江戸町人の参詣に賑う。 境内からの眺望は、観音浄土にふさわしい風光にして、文人墨客にゆかり深し。 長谷寺 御朱印 より

長谷寺 本尊の十一面観音像は日本最大級の木造の仏像です。 寺伝によると、開山の徳道上人が大和国(奈良県)初瀬の山中で見つけた樟の巨大な霊木から、二体の観音像が造られました。 一体は大和長谷寺の観音像となり、残る一体が衆生済度の願いが込められた海に流されたといいます。 その後、三浦半島の長井浦(現在の初声あたり)に流れ着いた観音像を遷し、建立されたのが長谷寺です。 境内の見晴台からは鎌倉の海が一望でき、また、二千株を超えるアジサイをはじめ、四季折々の花木を楽しめます。 宗派 単立(浄土宗) 山号寺号 海光山慈照院長谷寺 建立 天平8年(736) 開山 徳道上人 鎌倉市 案内板より

|

| ホーム| 神社・仏閣めぐり| 初詣おすすめスポット| 御利益別寺社一覧| 御利益グッズ| 言い伝え |

Copyright © 1997 I.HATADA All rights reserved.

| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||