|

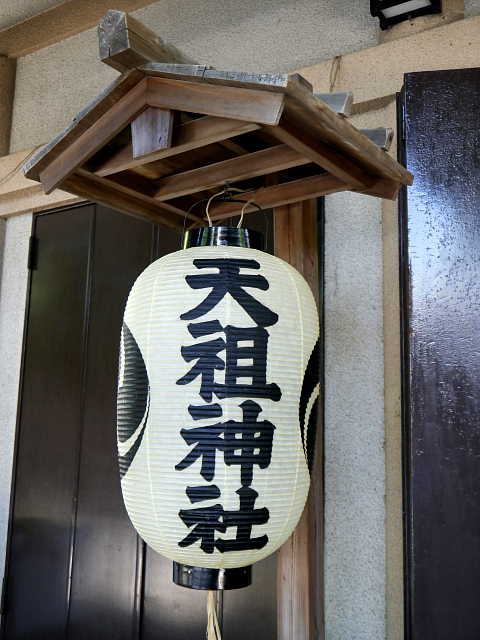

| 「品川 上神明天祖神社」 |

|---|

|

|

|

| 「大鳥居」 | |

|---|---|

| Ootorii | |

| 拡大 画像Click | 拡大 画像Click |

|

|

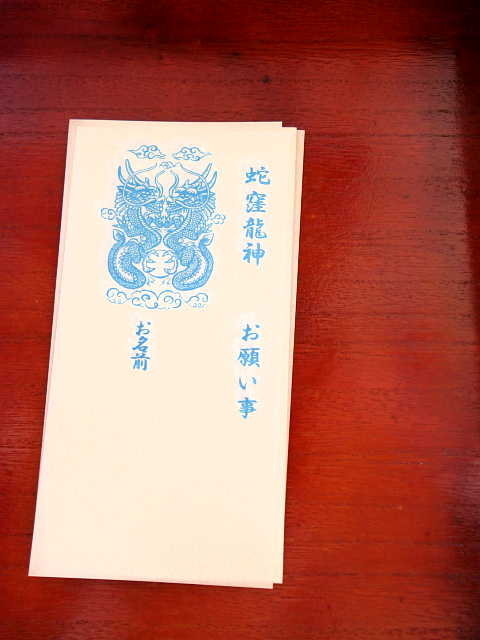

| 「土搗石」 | 「お願い蛇窪龍神」 |

|---|---|

| Dutsukiishi | Hebikubo Ryujin |

| 拡大 画像Click | 拡大 画像Click |

荏原七福神 巌島弁天社

|

|

| 「巌島弁天社」 | 「巌島弁天社」 |

|---|---|

| Itsukushima Bentensha | Itsukushima Bentensha |

| 拡大 画像Click | 拡大 画像Click |

|

|

| 「白蛇さま」 | 「白蛇さま」 |

|---|---|

| Shirohebisama | Shirohebisama |

| 拡大 画像クリック | 拡大 画像クリック |

|

|

| 「白蛇さま」 | 「白蛇さま」 |

|---|---|

| Shirohebisama | Shirohebisama |

| 拡大 画像クリック | 拡大 画像クリック |

伏見稲荷社

|

|

| 拡大 画像クリック | 拡大 画像クリック |

|---|

|

|

| 拡大 画像クリック | 拡大 画像クリック |

|---|

品川 上神明天祖神社(かみしんめい てんそじんじゃ)

Kamishinmei Tenso Jinja Shrine東京都品川区二葉4丁目4−12

4-4-12,Futaba,Shinagawa-Ku,Tokyo

|

上神明天祖神社

神社名

旧社格

旧社名

御創建

鎮座地 御祭神

主祭神

配祀 応神天皇(おうじんてんのう) 境内末社 巌島弁天社 市杵島姫神(いらきしまひめのかみ) 田心姫神(たごりひめのかみ) 鴻津姫神(たぎっひめのかみ) 蛇窪龍神(へびくぼりゅうじん) 白蛇さま

伏見稲荷社 上神明天祖神社の由緒よりこれらの神様を総称して蛇窪大明神と奉称致します。 一、御由緒について 一、天祖神社由緒 文永八年(鎌倉時代・1272)十一月十日、北条四朗左近大夫陸奥守重時は、 五男の時千代に多数の家臣を与え蛇窪(現在の品川区二葉四丁目付近)に残って当地域を開くよう諭して、自らはこの地を去りました。 その後・時千代は法圓上人と称して大森(大田区)に厳正寺を開山し、家臣の多くは蛇窪付近に居住させました。 現在、厳正寺の壇徒がこの地域に多いのは、こうした理由によるものです。 文永八年の秋から五十年ほどを経た元享二年(1322)、武蔵国(現在の東京・埼玉)一帯が大旱魃となり、 飢饉の到来は必至と見られました。このとき、厳正寺の当主、法圓の甥の第二世法密上人は、この危機を救うため、 厳正寺の戌亥(北西)の方向にあたる森林の古池のほとりにある龍神社に雨ごいの断食祈願をしました。 上人の赤誠(偽りや飾りのない心。まごころ。)と神霊の冥助により、大雨が沛然と降り注ぎ、ついに大危機を免れることができました。 これに感激した時千代の旧家臣たらは、蛇窪に神社を勧請し、神恩にこたえて祀りました。 これが現在の天祖神社の縁起とされています。 なお一説には、鎌倉時代に、この地の豪農、森屋氏(現姓森谷氏等の先祖)が建立したものとも伝えられています。 二、白蛇縁起 鎌倉時代、天祖神社の社殿の左横(現往の消防団詰所付近)に清水が湧き出る洗い場があり、そこに白蛇が住んでいました。 時移り、いつのまにか洗い場がなくなり、やむなく白蛇は現在の戸越公園の池に移り住むようになりました。 あるとき、土地の旧家森谷友吉氏の夢枕に白蛇が現れ「一日も早くもとの住みかに帰してほしい」と懇願しました。 森谷氏はこの話を宮司に伝えて、白蛇をもとにもどすよう願い出ました。 宮司は弁天社【琵琶を奏でる姿から音楽や芸道の才能を伸ばし、弁知(知恵)の神、安芸の宮島厳島神社の御分霊である弁財天を祀る】 を建立することに決め、現在の駐車場地に池を掘り、池の中央に小島を設け、その中の石窟に石祠を造って白蛇を祠ることにしました。 古老の話によれぱ白蛇を迎える日の夜、いよいよお迎えの祝詞を奉上しようとしたとき、 それまでのかがやくぱかりの星空が一天にわかにかき曇り、雷鳴とともに大風が立ち起二り、 そのさまは身のすくむ思いだったということです。 戦後昭和二十九年に櫻井昌利氏(鳶頭)をはじめ有志の方々の御浄財により、お社は現在地に移され、上屋や弁天池なども造営されました。 当社の弁天社の白蛇は櫻井昌利氏の雇員である真鍋勝氏の手造りにより奉納されたものです。 真鍋氏は櫻井氏を終生の主人として仕え、その忠誠ぶりは誠に真摯なものでありました。 そんな真鍋氏の魂が白蛇に乗り移ったかのように、白蛇はいつも優しく弁天社の岩屋の上に静かにただずんでおります。 かって櫻井氏はこの天祖神社の境内で白蛇を見たと言われます。 白蛇は弁財天の使者として、いつでもおそば近くで弁財天をお護りしているのです。 それはあたかも私たち氏子全体を御照覧下さっているようでもあります。 白蛇は、この土地や氏子全体の守護神のような気がしてならないのです。 当地名がかって蛇窪と言われた由来から考えてみても、天祖神社は弁天さまと蛇との密接な因縁があることが理解されます。 私達はこの白蛇にあやかって、平素清浄な心と優しさを持つて生活して行きたいものです。 三、伏見稲荷社のいわれ お稲荷さまは、京都伏見稲荷大社の御分霊をお祀り申し上げています。 元享二年(1322)に武蔵の国を救った雨乞いの断食祈願に基づいてお祀りされ、明治十二年の神社明細帳にその名が見られる事から、 相当古くから祀られていることは確かです。 御神徳は、衣食住を司り、私たちの家業繁栄、家内安全を昼夜の別なく御守護下さっています。 現在の神殿、上屋、燈籠などは、櫻井昌利氏はじめ氏子篤氏家の寄進によるものです。 四、大島居縁起 大島居は、大正初期、土地の有志が発起人となり、建立されました。昭和二十年の空襲で、 本殿や境内建造物、樹木等が丸焼けになりましたが、大島居のみがその戦禍を免れ、付近の入たちに不思議がられていました。 昭和四十九年、氏子篤志家の熱意により、銅で修復されました。 歴史とともに六十有余年、大島居はその不思議な神の御加護により、氏子全体を御照覧下さっています。 今日、この大島居の縁起を述べ、後世に伝えるものです。 五、社号標 紀元2600年(昭和十五年)奉祝と、当社が村社に昇格したのを記念して建てられたものです。 奉祝式典が行われた時、全国の神社で神楽舞「浦安舞」が一斉に奉奏され、現在も続けられています。 題字は、当時の東京府知事岡田周造氏の謹書によります。裏面には社号標建立に奉賛した氏子総代各位の御芳名が刻まれています。 文字は先代宮司斎藤信臣の書によります。 六、御大典記念の碑 明治四十五年(1912)年七月三十日大正天皇が即位(天皇の位につく)されたのを記念して建てられた碑です。 裏の碑文は明治二十四年品川周水(かんがい)水利権に関し訴訟問題が起こった際に、 用水利用者金子仲次郎氏外二十名が荏原郡長に訴願したが認められず、 更に明治二十八年東京府知事に上告し認められる迄の課程を記録したものです。 誠なる心を以ちてむかへなば 光輝く後の世主でも 七、土搗石(づつきいし) この土搗石は江戸時代より武蔵国荏原郡上蛇窪村に伝わる石で村内で住居、納屋などの普請がある度に村人が 交替で手伝い歌を歌いながら敷地を固めた石で(別名オカメサン)大正七年頃まで使用されました。 六十八年間所在不明でしたが、この度平沢忠義家より譲り受け社宝として後世に伝えるものです。 資料提供者桜井栄次氏 八、庚申橋(こうしんぱし) 大正末期頃まで渡る事が出来た立会川の橋げた。現在の原っぱ公園信号機のあたりに橋があったようです。 きれいな水が流れ、魚が沢山泳いでおり、子供達が水あびに、魚取りにと賑わっていた様です。 九、石燈籠(いしどうろう) 大島居前の石燈籠は、昭和五十九年九月十六日豊町五丁目在住で氏子総代の久保虎次郎・スエ御夫妻の御寄進によるものです。 十、平成の大改修 現在の本殿及び手水舎は平成十年に、社務所は平成十五年に、神輿庫は平成十六年にそれぞれ建て替えが行われ、 平成二十三年には拝殿屋根が改修されました。これらは何れも氏予の皆様の御浄財により行われたものです。 二、祭事について 一、年間の祭事 月次祭毎月一日午前七時斎行(一月を除く) おついたち参り朝粥会に参列しましょう。 参列者全員でお被いの言葉を奏上して、清浄な心を持って日常生活に励み、精神向上を目指して、楽しく有意義な人生を送りましょう。 一月 歳具祭弁天社初巳祭成入祭 二月 子供節分祭稲荷社初午祭紀元祭祈年祭 三月 雛祭り春季祖霊祭 四月 弁天社例祭 五月 端午の節句お田植え祭於長野県阿智村 六月 夏越大被式 七月 七タ祭形代流し於白子海岸お盆 九月 重陽の節句例大祭秋季祖霊祭 十一月 七五三詣新嘗祭 十二月 天皇誕生目師走大被式除夜祭荒神祭 古神札お焚き上げ式 二、大祓式について(形代のお祓) 半年の間に身についた罪・桟や災厄を形代に移し、身も心も被い清め、 清々しい気持ちで次の半年を災厄無く迎えられるように、古来より行われている神事です。 今までお申し込みをされた事がない方は、 夏越大祓式六月三十日・師走大祓式十二月三十日の午後五時迄に社務所迄お申し込み下さい。 皆様方の限りない発展を御祈念申し上げます。 三、神社維持造営に御協カのお願い 神社の運営につきましては歳出削減に努めておりますが、伝統ある氏神様の継承のためには皆様の御浄財が必要不可欠でございます。 当神社では春に崇敬会費、秋に維持費を御納入いただいており、当社の安定的な維持継承のために活用させていただいております。 御納入いただいている皆様にはこの場を借りまして厚く感謝申し上げますとともに、 今後とも変わらぬ御協カいただきますようお願い申し上げます。 また今回初めて以上の趣旨をお汲み取りになられ、御賛同いただける方がいらっしゃいましたら、 誠にお手数ですが神社まで御連絡いただけれぱ幸いです。 維持費 毎年の維持運営管理費として、主に儀式費・神撰費・公課・光熱費等に支出させていただいております。 ※毎年の予算に組み込ませていただき、社報にて収支決算書をご報告させていただいております。 崇敬会費 本会は昭和三十七年に現拝殿が落成しました事を期して、今後の神社運営の後援を目的に設立されました。 また御納入いただきました崇敬会費は例大祭で隔年毎に行われる連合渡御、十年に一度の奉祝連合渡御や緊急を 要する境内建造物の修理等の助成に充てられております。 ※毎年の予算には組み込まれません。氏子の代表である総代会の承認を経て支出させていただきます。 心ある方はどちらかでも結構でございますので何卒お気持ちをお納めいただけますようお願い申し上げます。 末筆ながら貴家御一統様の益々の御健勝と御多幸を心からお祈り申し上げます。 上神明天祖神社 しおりより |

| ホーム| 神社・仏閣めぐり| 初詣おすすめスポット| 御利益別寺社一覧 |

Copyright © 2013 I.HATADA All rights reserved.

| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||

上神明天祖神社(かみしんめいてんそじんじゃ)

上神明天祖神社(かみしんめいてんそじんじゃ)