元三大師

| 元三大師| 延暦寺 元三大師堂| 深大寺| 喜多院| 真盛寺 |

|

|

| 「根本中堂」 | 「せみ塚」 |

|---|---|

| Konpon-Chudou | Semi-Duka |

| 拡大 画像Click | 拡大 画像Click |

|

|

| 「山門」 | 「四寸道」 |

|---|---|

| Sanmon Gate | Yonsun-Michi |

| 拡大 画像Click | 拡大 画像Click |

|

|

| 「姥堂」 | 「仁王門」 |

|---|---|

| Ubado | Nioumon Gate |

| 拡大 画像Click | 拡大 画像Click |

|

|

| 「納経堂&開山堂」 | 「奥之院」 |

|---|---|

| Nokyodo & Kaisando | Oku no In |

| 拡大 画像Click | 拡大 画像Click |

|

|

| 「奥之院と大仏殿」 | 「三重小塔」 |

|---|---|

| 拡大 画像クリック | 拡大 画像クリック |

|

|

| 「納経堂」 | 「修行者の参道」 |

|---|---|

| Nokyo-Do | Sando |

| 拡大 画像クリック | 拡大 画像クリック |

|

|

| 「五大堂」 | 「招福布袋尊」 |

|---|---|

| Godai-Do | Shofuku Hotei-Son |

| 拡大 画像クリック | 拡大 画像クリック |

|

|

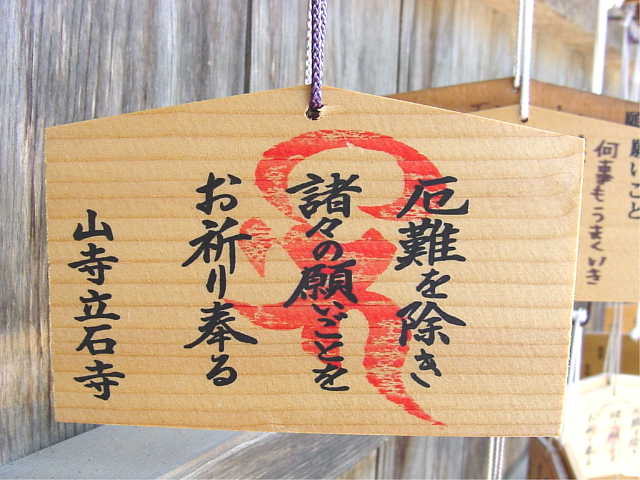

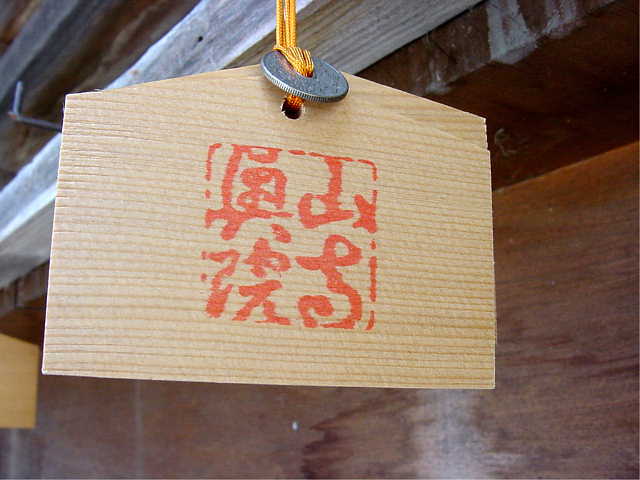

| 「絵馬」 | 「奥の院絵馬」 |

|---|---|

| Ema | Ema |

| 拡大 画像クリック | 拡大 画像クリック |

|

|

| 「元三大師」 | 「芭蕉句碑 閑かさや・・・」 |

|---|---|

| Ganzan Daishi | Basho Kuhi |

| 拡大 画像クリック | 拡大 画像クリック |

|

|

| 「ムカサリ絵馬」 | 「ムカサリ絵馬」 |

|---|---|

| Musakari Ema | Musakari Ema |

| 拡大 画像クリック | 拡大 画像クリック |

山寺 立石寺(やまでら りっしゃくじ)

Yamadera Risshakuji Temple山形市山寺字面白山8543

8543,Omoshiroyama,Yamadera,Yamagata-Shi,Yamagata

|

山寺は、正しくは宝珠山立石寺といい、貞観2年(860)、清和天皇の勅願によって、慈覚大師が開いた、天台宗のお山である。 慈覚大師は、辺境の東北各地に、多くの寺院を建立したが、立石寺の創建には特に力を入れ、明るく正しい人間を養成する道場を確立し、 鎌倉時代には、東北仏教界の中枢をなして、山上山下三百余の寺坊に一千余名の修行者が居住、盛況を極めた。 戦国時代、山内が兵火をあびて一時衰退したが、江戸時代には、御朱印二千八百石を賜って再び隆盛を見、宗教文化の殿堂を築き上げた。 現在の立石寺は、境内35万坪(百十五万五千平方米)の自然の岩山に、四十余の堂塔を配し、平安初期以来の山岳仏教の歴史を物語る、 日本を代表する霊場である。 山寺の案内板より

山寺立石寺と根本中堂 山寺は、正しくは宝珠山立石寺といい、貞観二年(860)清和天皇の勅願によって、慈覚大師が開いた、天台宗のお山である。 慈覚大師は、辺境の東北各地に、多くの寺院を建立したが、立石寺の創建には特に力を入れ、明るく正しい人間を養成する道場を確立し、 鎌倉時代には、東北仏教界の中枢をなして、山上山下三百余の寺坊に一千余名の修行者が居住、盛況を極めた。 戦国時代、山内が兵火をあびて一時衰退したが、江戸時代には、御朱印二千八百石を賜わって再び隆盛を見、宗教文化の殿堂を築き上げた。 現在の立石寺は、境内35万坪(115万5千平方米)の自然の岩山に、40余の堂塔を配し、平安初期以来の山岳仏教の歴史を物語る、日本を代表する霊場である。 正面の大きな建物は、国指定重要文化財の根本中堂である。延文元年(1356)初代山形城主・斯波兼頼が再建した、入母屋造・五間四面の建物で、 ブナ材の建築物では日本最古といわれ、天台宗仏教道場の形式がよく保存されている。 堂内には、慈覚大師作と伝える本尊の木造薬師如来坐像をはじめ、文殊菩薩、毘沙門天などが安置され、 伝教大師が中国から比叡山に移した灯を立石寺に分けたものが、今日も不滅の法灯として輝いている。 織田信長の焼討で延暦寺を再建したときには逆に立石寺から分けたという、不滅の法灯を堂内で拝することができる。

開山堂と五大堂 立石寺を開いた慈覚大師のお堂で、大師の木造の尊像が安置されており、山内の僧侶が朝夕、食飯と香を供えてお勤めをしている。 江戸時代末期の再建である。 向って左、岩の上の赤い小さな堂は、写経を納める納経堂で、山内で最も古い建物である。 県指定文化財で、昭和62年に解体修理がおこなわれた。その真下に、慈覚大師が眠る入定窟がある。 頭上の建物は五大堂といい、五大明王を祀って天下泰平を祈る道場で、山寺随一の展望台でもある。

せみ塚 松尾芭蕉のおくのほそ道の紀行文に、山形領に立石寺といふ山寺あり。慈覚大師の開基にして、殊に清閑の地なり。 一見すべきよし、人々の勧むるによりて、尾花沢よりとつて返し、その間七里ばかりなり。日いまだ暮れず。 麓の坊に宿借り置きて、山上の堂に登る。岩に巌を重ねて山とし、松栢年旧り、土石老いて苔滑らかに、 岩上の院々扉を閉ぢて物の音聞こえず。岸を巡り、岩を這ひて、仏閣を拝し、佳景寂寞として心澄みゆくのみおぼゆ。 閑かさや岩にしみ入る蝉の声 芭蕉翁の句をしたためた短冊をこの地に埋めて、石の塚をたてたもので、せみ塚といわれている。

修行者の参道 お山の自然にそってつくられたこの参道は、昔からの修行者の道。一番せまいところは約14センチの四寸道で、 開山・慈覚大師の足跡をふんで私たちの先祖も子孫も登るところから、親子道とも子孫道ともいわれる。 左上にそびえる百丈岩の上に、納経堂や開山堂、展望随一の五大堂がたっている。 参道のあちこちの、車のついた後生車という木柱は、年若くして亡くなった人の供養で、南無阿弥陀仏ととなえて車をまわすと、 その仏が、早く人間に生まれて来ることができるという。

仁王門 嘉永元年(1848)に再建されたけやき材の優美な門で、左右に安置された仁王尊像は、運慶の弟子たちの作といわれ、 邪心をもつ人は登ってはいけないと、睨みつけている。後方の閻魔王がこの門を通る人たちの過去のおこないを記録する。 右の岩穴に見える石塔には、亡くなった人のお骨が入っており、他の岩穴にも古い人骨が納められている。

奥之院と大仏殿 正面右側の古いお堂が奥之院ともいわれる如法堂で、開山・慈覚大師が、中国で修行中に持ち歩いた釈迦如来と多宝如来を本尊とする。 石墨草筆の写経道場で、明治5年に再建された。 左側の大仏殿には、像高5メートルの金色の阿弥陀如来像を安置し、毎日、卒塔婆供養をおこなっている。 秋、彼岸の中日の施餓鬼法要は、宗派をこえた数千人の参拝者でにぎわう。奥之院まで八百余段の石段を、 一段一段登ることによって、煩悩が消滅され、幸福になれるという。

山寺駅の駅名由来 松尾芭蕉が「閑さや岩にしみ入る蝉の声」という名句を残した山寺は、正式には宝珠山阿所川院立石寺(りっしゃくじ)といいます。 立石寺は、貞観2年(860)、天台宗第三襖の円仁(慈覚大師)が、清和天皇の勅命を受けて建立しました。 円仁は、天台宗開祖・最澄の高弟で、のちに天台座主ともなった人物です。 峻険な岩山全体を境内として、深閑とした雰囲気を漂わせる寺院の造りは、山岳仏教である天台宗の堂塔配置の特徴をよく表しています。 やがて土地の人々の宗派を超えて信仰を集め、天台宗の名刹というよりも、死後の魂が帰るべき山としての信仰の対象となり、 いつしか「山寺」という愛称を以て親しまれていきました。 この地名の由来を受けて、昭和8年(1933)10月17日、仙山西線(現在の仙山線)が当地に開通した時、山寺駅が開業しました。 |

| ホーム| 神社・仏閣めぐり| 初詣おすすめスポット| 御利益別寺社一覧 |

Copyright © 2003 I.HATADA All Rights Reserved.

| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||