|

| 「佐渡 正法寺」 |

|---|

|

| 「佐渡 正法寺」 |

|---|

|

| 「佐渡 正法寺」 |

|---|

|

|

| 「山門」 | 「本堂」 |

|---|---|

| Sanmon | Hondo |

| 拡大 画像Click | 拡大 画像Click |

|

|

| 「釈迦如来像」 | 「扁額」 |

|---|---|

| Shaka-Nyorai | Hengaku |

| 拡大 画像Click | 拡大 画像Click |

|

|

| 「観世元清供養塔」 | 「観世元清 お腰掛石」 |

|---|---|

| Kanze Motokiyo Kuyoto | Kanze Motokiyo Okoshikake-ishi |

| 拡大 画像Click | 拡大 画像Click |

|

|

| 拡大 画像クリック | 拡大 画像クリック |

|---|

|

|

| 「龍」 | 「鳳凰」 |

|---|---|

| Ryu | Houou |

| 拡大 画像クリック | 拡大 画像クリック |

|

|

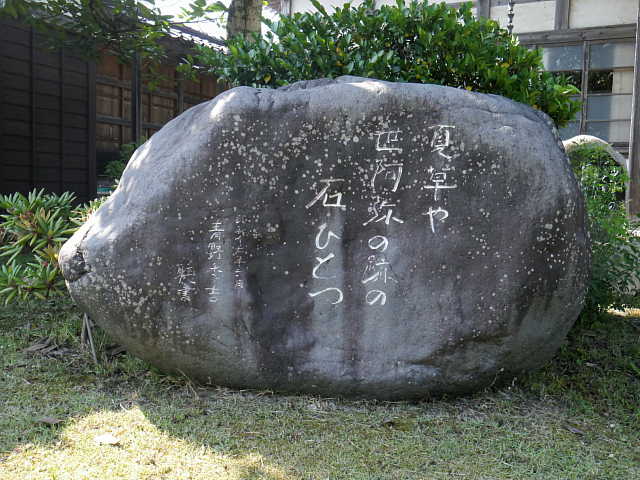

| 「松本清張 句碑」 | 「青野季吉 句碑」 |

|---|---|

| Matsumoto Seicho Kuhi | Aono Suekichi Kuhi |

| 拡大 画像クリック | 拡大 画像クリック |

佐渡 正法寺(しょうぼうじ)

Shoboji Temple

新潟県佐渡市泉甲504

504,Izumi-Ko,Sado-Shi,Niigata

|

佐渡市泉甲にある正法寺(しょうぼうじ)は曹洞宗のお寺で、瑞泉山正法寺という。 正中元年(1324年)に瑞泉殿忠山宗徳大居士と城主の本間兵衛太郎が建立したとされる。 寛永の頃(1624〜1644年)まで臨済宗に属していたが、本間家の旧臣から出た第二世宋竜和尚の代に曹洞宗となり寺格を昇進させた。 本尊は釈迦如来である。 能楽の大成者・世阿弥(観世元清)のゆかりの寺である。 永享6年(1434年)に佐渡へ流罪となった世阿弥(当時71歳)の最初の配所は万福寺(現在の佐渡市役所付近)であるが、 その後内乱があって移されたのがこの正法寺である。 境内にある大老朴の根元には世阿弥が腰掛けたというお腰掛け石が残っており、世阿弥が雨乞いの舞に使ったとされる神事面「べしみ」(県内最古の面)や世阿弥像なども所蔵されている。 また薪能(たきぎのう)は日本各地で良く行われているが、この寺の本堂では蝋燭の明かりによる蝋燭能(ろうそくのう)が行われ、「正法寺ろうそく能」として知られる。 寺の本堂前に二つの句碑がある。一つは作家の松本清張が、亡くなる10ヶ月前に来島したおりにしたためた句「花伝書や 世阿弥くさめす 春の雪」の碑であり、 いま一つは沢根出身の文芸評論家「青野季吉」の句碑であり、「夏草や世阿弥の跡の石ひとつ」と刻まれている。 左翼の文芸評論家として弾圧を受けた青野は、しばらく暮らした故郷の温かさにふれ、その心を句の中に詠み込んだとされている。

神事面べしみ (しんじめんべしみ) 正法寺に伝わる神事面です。 寺に滞在する世阿弥がこの面を着けて舞うと大雨が降ったと伝承され、以来雨乞い用の面として用いられてきました。 面は全体に黒漆が塗られ、その上から群青色が塗ってあります。 黒目のふち、眉間、唇の境には朱色、白眼の部分には金泥が塗られています。 能面が完成する以前の表現方法があることから、制作年代は鎌倉時代後期と推定されています。 |

| ホーム| 神社・仏閣めぐり| 初詣おすすめスポット| 御利益別寺社一覧| 御利益グッズ| 言い伝え |

Copyright © 2014 I.HATADA All Rights Reserved.

| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||