聖徳太子

| 四天王寺| 広隆寺| 六角堂 頂法寺| 愛宕念仏寺| 朝護孫子寺| しばられ地蔵 |

|

|

| 「参道」 | 「南大門」 |

|---|---|

| SAN-DO | NAN-DAIMON |

| 拡大 画像Click | 拡大 画像Click |

|

|

| 「西院伽藍 中門と五重塔」 | 「帳」 |

|---|---|

| CHU-MON GOJU-NO-TO | TOBARI |

| 拡大 画像Click |

|

|

| 「大講堂」 | 「五重塔」 |

|---|---|

| DAI-KO-DO | FIVE STORED PAGODA |

| 拡大 画像Click | 拡大 画像Click |

|

|

| 「大講堂」 | 「金堂」 |

|---|---|

| DAI-KO-DO | KON-DO |

|

|

| 「薬師三尊像」 | 「東大門」 |

|---|---|

| YAKUSHI-SANZON-ZO | TODAI-MON |

| 拡大 画像Click | 拡大 画像Click |

|

|

| 「夢殿」 | 「夢殿」 |

|---|---|

| YUME-DONO | YUME-DONO |

| 拡大 画像Click | 拡大 画像Click |

|

| 「五重塔」 |

|---|

| 拡大 画像Click |

|

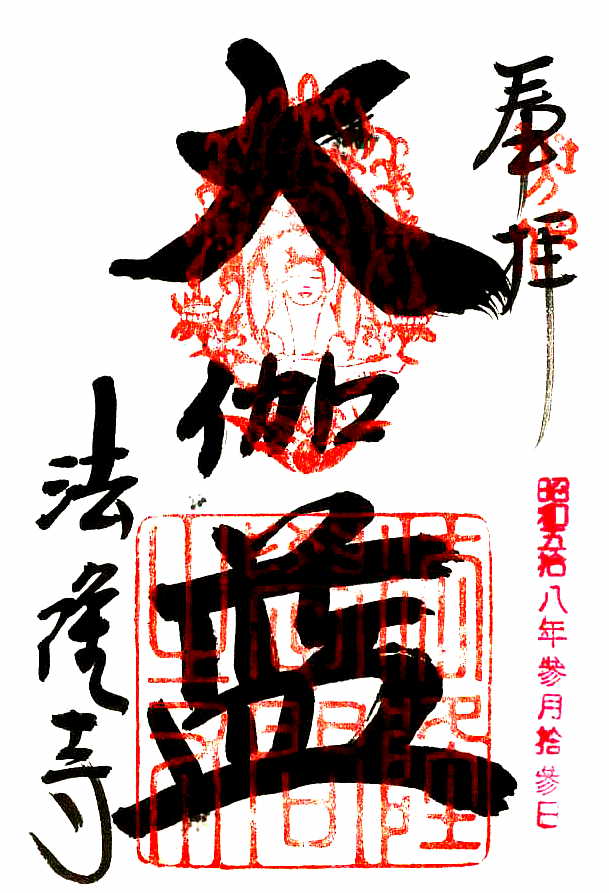

| 「御朱印」 |

|---|

| Goshuin |

| 拡大 画像Click |

|

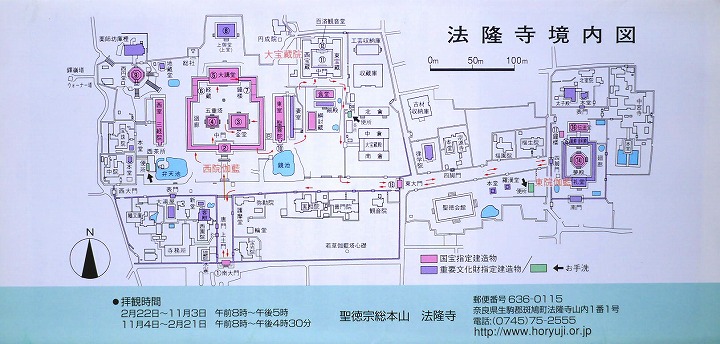

| 「境内図」 |

|---|

法隆寺(ほうりゅうじ)

Horyuji Temple奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺山内1番1号

1-1,Horyuji-Sannai,Ikaruga-Cho,Ikoma-Gun,Nara

|

法隆寺略縁起 法隆寺は飛鳥時代の姿を現在に伝える世界最古の木造建築として広く知られています。 その創建の由来は「金堂」の東の間に安置されている「薬師如来像」の光背銘や「法隆寺伽藍縁起并流記資財帳」(747)の縁起文によって知ることが出来ます。 それによりますと、用明天皇が自らのご病気の平癒を祈って寺と仏像を造ることを誓願されましたが、 その実現を見ないままに崩御されたといいます。 そこで推古天皇と聖徳太子が用明天空仙人のご遺願を継いで、 推古15年(607)に寺とその本尊「薬師如来」をつくられたのがこの法隆寺(斑鳩寺とも呼ばれています)現在、法隆寺の塔・金 堂を中心とする西院伽藍と、夢殿を中心とした東院伽藍に分けられています。 広さ約18万7千平方メートルの境内には、飛鳥時代を始めとする各時代の粋を集めた建築物が軒をつらね、 たくさんの宝物類が伝来しています。 国宝・重要文化財に指定されたものだけでも約190件、点数にして2300余点に及んでいます。 このように法隆寺は聖徳太子が建立された寺院として、1400年に及ぶかがやかしい伝統を今に誇り、 とくに1993年12月には、ユネスコの世界文化遺産のリストに日本で初めて登録されるなど、 世界的に仏教文化の宝庫として人々の注目を集めています。

①南大門(室町時代) 法隆寺の玄関にあたるこの門は、永享10年(1438)に再建されたものです。

②中門及び廻廊(飛鳥時代) 深く覆い被さった軒、その下の組物や勾欄、それを支えるエンタシスの柱、いずれも飛鳥建築の粋を集めたものです。 重厚な扉と左右に立つ塑像の金剛力士像(奈良時代)は、東西にのびた廻廊の連子窓と対照的な組み合わせで、 並列して建つ塔と金堂を壮麗に包み込んでいます。

③金堂(飛鳥時代) 法隆寺のご本尊を安置する聖なる殿堂が金堂です。 威風堂々としたこの建物の中には、聖徳太子のために造られた金銅釈迦三尊像(飛鳥時代)、 太子の父君用明天皇のために造られた金銅薬師如来座像(飛鳥時代)、 母君穴穂部間人(あなほべのはしひと)皇后のために造られた金銅阿弥陀如来座像(鎌倉時代)、 それを守護するように、樟で造られた我が国最古の四天王像(白鳳時代)が、邪鬼の背に静かに立っています。 そのほか木造吉祥天立像・毘沙門天立像(平安時代)、北面には塑造吉祥天立像(奈良時代)、の諸像が安置されています。 また、天井には、天人と鳳凰が飛び交う西域色豊かな天蓋が吊され、 周囲の壁には、世界的に有名な壁画(昭和24年焼損、現在はパネルに画かれた再現壁画がはめ込まれています)が描かれ、 創建当初の美しさが偲ばれます。

④五重塔(飛鳥時代) 塔はストゥーパともいわれ、釈尊の遺骨を奉安するためのものであり、 仏教寺院において最も重要な建物とされています。 高さは約31.5メートル(基壇上より)で、わが国最古の五重塔として知られています。 この最下層の内陣には、奈良時代のはじめに造られた塑造群があり、 東面は維摩居士と文殊菩薩が問答、北面は釈尊が入滅、 西面は釈尊遺骨(舎利)の分割、南面は弥勒菩薩の説法などの場面が表現されています。

⑤大講堂(平安時代) このお堂は仏教の学問を研鑽したり、法要を行う施設として建立されましたが、 鐘楼とともに延長3年(925)に落雷により焼失しました。 幸い正暦元年(990)には再建され、ご本尊の薬師如来像及び四天王像もその時作られています。

⑥経蔵(奈良時代) この建物は経典を納める施設として建立されましたが、 現在は、天文や地理学を日本に伝えたという百済の学僧、観勒僧正像(平安時代)を安置しています。

⑦鐘楼(平安時代) この鐘楼の中に吊るされている白鳳時代の梵鐘は、今なお当時の音色を響かせています。

⑧上御堂(鎌倉時代) このお堂は奈良時代、天武天皇の皇子である舎人親王の発願によって建立したと伝えていますが、 現在の建物は鎌倉時代に再建されたものです。 堂内には平安時代の釈迦三尊像と室町時代の四天王像が安置されています。

⑨西円堂(鎌倉時代) 拝観コースからはずれた西院伽藍北西の小高い丘に八角造りの円堂があります。 その創建は奈良時代に橘夫人の発願によって行基菩薩が建立したと伝えていますが、 現在の建物は鎌倉時代に再建されたものです。 そのお堂の中央には、わが国最大級の乾漆像として知られ、 霊験あらたかな本尊薬師如来座像(峯の薬師とも呼ばれる 奈良時代)が安置されています。

⑩聖霊院(しょうりょういん)=(鎌倉時代) 東西の廻廊の外側には、それぞれ東室(ぴがしむろ)・西室(にしむろ)という南北に細長い建物があります。 それらは僧侶の住居でありましたから僧房と呼んでいます。 とくに鎌倉時代に聖徳太子信仰の高揚にともなって、聖徳太子の尊像(平安末期)を安置するために、 東室の南端部を改造したのがこの聖霊院です。 ⑪大宝蔵院(たいほうぞういん) 聖霊院から東に進むと宝物庫である綱封蔵(こうふうぞう)(平安時代)があります。 その手前を北に進むと、食堂(じきどう)(奈良時代)や細殿(鎌倉時代)などの建物の奥に新しい伽藍が見えてきます。 ここが平成10年に落成した百済観音堂像(くだらかんのんどう)を中心とする大宝蔵院です。 建物の内部には、有名な夢違観音像(ゆめちがいかんのんぞう)(白鳳時代)・推古天皇御所持の仏殿と伝える玉虫厨子(たまむしずし)(飛鳥時代) ・蓮池の上に座す金銅阿弥陀三尊像を本尊とする橘夫人厨子(白鳳時代)をはじめ百万塔・中国から伝えられた白檀造りの九面観音像・天人の描かれた金堂小壁画など、 わが国を代表する宝物類を多数安置しています。 飛鳥時代から近世に至るこれらの宝物は、1400年に及ぶ法隆寺の信仰の遺産であり、 法隆寺の歩んだ道のりをうかがわせる貴重な宝物と言えましよう。 ⑫百済観音堂(くだらかんのんどう) 法隆寺に伝わる百済観音像(飛鳥時代)は、わが国の仏教美術を代表する仏像として世界的に有名であります。 また日本の仏像には珍しい八頭身のすらりとした姿と、 優美で慈悲深いその表情は多くの人ぴとを魅了しています。 法隆寺では、この百済観音の安住の殿堂をお造りすることが永年の悲願でありました。 その夢がついに平成10年秋に実現いたしました。それがこの百済観音堂であります。

⑬東大門(奈良時代) 大宝蔵院を出て夢殿に向かう途中に建っているこの門は、珍しい三棟造りという奈良時代を代表する建物の一つです。

⑭夢殿(奈良時代) 西暦601年に造営された斑鳩宮跡に、 行信僧都という高僧が、聖徳太子の遺徳を偲んで天平11年(739)に建てた伽藍を上宮王院といいます。 その中心となる建物がこの夢殿です。 八角円堂の中央の厨子には、聖徳太子等身の秘仏救世観音像(飛鳥時代)を安置し、 その周囲には聖観世音菩薩像(平安時代)、聖徳太子の孝養像(鎌倉時代)、乾漆の行信僧都像(奈良時代)、 平安時代の夢殿の修理をされた道詮律師の塑像(平安時代)なども安置しています。 この夢殿は中門を改造した礼堂(鎌倉時代)と廻廊に囲まれ、 まさに観音の化身と伝える聖徳太子を、供養するための殿堂としてふさわしい神秘的な雰囲気を漂わせています。

⑮舎利殿・絵殿 舎利殿は聖徳太子が2才の春に東に向って合掌された掌中から出現したという舎利(釈迦の遺骨)を安置する建物で、 絵殿には聖徳太子一代の事跡を描いた障子絵が納められています。

⑯伝法堂(奈良時代) このお堂は聖武天皇の夫人でありました橘古那可智の住宅を仏堂に改造したものです。 堂内には三組の乾漆阿弥陀三尊像(奈良時代)をはじめ多数の仏像が安置されています。

⑰東院鐘楼(鎌倉時代) この鐘楼は袴腰と呼ばれる形式の建物で、内部には「中宮寺」と陰刻された奈良時代の梵鐘が吊されています。 法隆寺しおりより

史跡 法隆寺境内 法隆寺は聖徳太子創立、およそ1400年の伝統をもつ大伽藍である。 金堂、塔を中心とする西院伽藍は、よく上代寺院の相貌を伝え、わが国現存最古の寺院建築として、 極めて価値が高い、その寺地は天平19年の当寺資材帳に「方一百丈」とあり、 また鎌倉時代の古今目録抄などによれば、現地域とほぼ合致している。 夢殿を中心とする東院伽藍は、天平11年 行信により聖徳太子の斑鳩宮故地に創立されたが、 天平宝字5年の東院資材帳に示される寺域は、現東院境内に現中宮寺をあわせた地域とみられる。 すなわち東西両院をふくむ、法隆寺伽藍の全域は、わが国上代寺院史上各種の重要史料を内包し、 また斑鳩宮跡、若草伽藍などの重要遺跡をもあわせて、その歴史的並びに宗教的価値はきわめて高いものである。 法隆寺 境内 案内板より |

| ホーム| 神社・仏閣めぐり| 初詣おすすめスポット| 御利益別寺社一覧| 御利益グッズ| 言い伝え |