| 崻捗恄幮乥 恄揷柧恄乥 幣戝恄媨乥 擔巬恄幮乥 婽屗恄幮 |

| 敀嶳恄幮乥 昳愳恄幮乥 晉壀敧敠媨乥 墹巕恄幮乥 昘愳恄幮 |

搶奀幍暉恄

| 堦怱帥乥 梴婅帥乥 昳愳恄幮乥 塦尨恄幮乥 昳愳帥乥 揤慶恴朘恄幮乥 斨堜恄幮 |

|

|

| 乽捁嫃乿 | 乽攓揳乿 |

|---|---|

| torii | Haiden |

| 奼戝丂夋憸Click | 奼戝丂夋憸Click |

|

|

| 乽挔乿 | 乽採摂乿 |

|---|---|

| Tobari | Chochin |

| 奼戝丂夋憸Click | 奼戝丂夋憸Click |

|

|

| 乽戝崟揤乿 | 乽岎捠椃峴埨慡庣岇 傇偠偐偊傞乿 |

|---|---|

| Daikokuten | Bujikaeru |

| 奼戝丂夋憸Click | 奼戝丂夋憸Click |

|

|

| 奼戝丂夋憸僋儕僢僋 | 奼戝丂夋憸僋儕僢僋 |

|---|

|

|

| 奼戝丂夋憸僋儕僢僋 | 奼戝丂夋憸僋儕僢僋 |

|---|

|

|

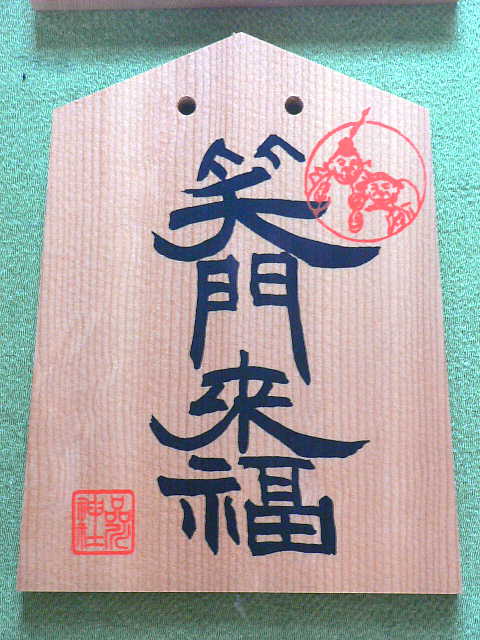

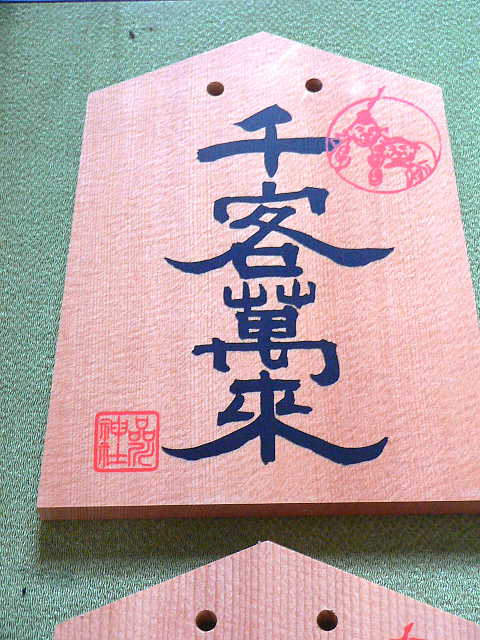

| 乽柍帠偐偊傞奊攏乿 | |

|---|---|

| 奼戝丂夋憸僋儕僢僋 | 奼戝丂夋憸僋儕僢僋 |

昳愳恄幮乮偟側偑傢丂偠傫偠傖乯

Shinagawa Jinja Shrine

搶嫗搒昳愳嬫杒昳愳俁亅俈亅侾俆

3-7-15,Kita-Shinagawa,Shinagawa-Ku,Tokyo

嫗昹媫峴怴攏応墂偐傜搆曕栺俁暘

|

偛棙塿

昳愳恄幮屼桼弿 崱偐傜偍傛偦俉侽侽擭掱慜偺暯埨帪戙枛婜偺暥帯俁擭乮侾侾俉俈乯偵丄 尮棅挬岞偑埨朳崙偺廎嶈柧恄乮尰丒愮梩導娰嶳巗捔嵗丂廎嶈恄幮乯偺揤斾棟擳鷵柦傪摉抧偵偍寎偊偟偰奀忋岎捠埨慡偲婩婅惉廇傪婩傜傟偨偺傪憂巒偲偟傑偡丅 傗偑偰丄姍憅帪戙枛婜偺尦墳尦擭乮侾俁侾俋乯偵擇奒摪摴錧岞偑丄乽塅夑擵攧柦乮偍堫壸條乯乿傪丄 偝傜偵幒挰帪戙拞婜偺暥柧侾侽擭乮侾係俈俉乯偵丄懢揷摴燇岞偑丄乽慺岬歫懜乮揤墹條乯乿傪偦傟偧傟偍釰傝偟傑偟偨丅 宑挿俆擭乮侾俇侽侽乯丄摽愳壠峃岞偑娭儢尨偺愴偄傊弌恮偺嵺偵摉幮傊嶲攓偟愴彑傪婩婅偝傟丄 偦偺屻丄婩婅惉廇偺屼楃偲偟偰壖柺乮揤壓堦彟偺柺乯丒恄梎乮埁恄梎乯側偳傪曭擺偝傟傑偟偨丅 傑偨丄姲塱侾係擭乮侾俇俁俈乯嶰戙彨孯摽愳壠岝岞偵傛傝搶奀帥偑寶棫偝傟摉幮偑偦偺捔嵗偲掕傔傜傟丄 乽屼廋暍強乮恄幮偺寶暔偺嵞寶丒廋暅側偳偼慡偰枊晎偑榙偆乯乿偲側傝丄 尦榎俈擭乮侾俇俋係乯丒壝塱俁擭乮侾俉俆侽乯偺擇搙偺幮揳偺從幐偺嵺偵偼帪偺彨孯偺柦偵傛傝嵞寶偑峴傢傟傞摍丄 摽愳彨孯壠偺斴岇傪庴偗傑偟偨丅 帪戙偼柧帯偵堏傝丄摨尦擭乮侾俉俇俉乯侾侾寧偵偼柧帯揤峜條偑丄怴搒丒搶嫗偺埨擩偲崙壠偺斏塰傪屼婩婅偝傟傞偨傔偵丄 摉幮傪娷傫偩搒撪偺恄幮傪乽弝捄嵳恄幮乿偲掕傔傜傟丄屼捄巊偑屼嶲攓偵側傜傟屼婩婅傪偝傟傑偟偨丅 戝搶垷愴憟偺愜偼丄摉幮偼岾偄偵偟偰愴壩傪柶傟傑偟偨偑丄幮揳偺榁媭壔偑恑傒丄 徍榓俁俋擭乮侾俋俇係乯巵巕奺埵偺偛嫤椡偵傛傝尰嵼偺幮揳偑嵞寶偝傟傑偟偨丅 嫬撪丂埬撪斅傛傝

屼嵳恄 揤斾棟擳鷵柦(懢嬍柦偺岪恄丄婩婅偺恄乯丄慺岬柭懜(晽悈奞彍丄塽昦彍丄壧梬偺恄)丄塅夑擵攧柦乮擾嬈丄彜嬈丄嶻嬈偺斏塰偺恄)丄戝崙庡丄宐斾恵恄(暉摽墌枮丄惔楑偺恄) 屼幮崋 屆偔偼昳愳偺鐽庣偲偟偰丄乽昳愳戝柧恄乿偲徧偡丄姲塱廫巐擭摽愳嶰戙洅孯壠岝偺柦偵傛傝丄撿柺偺抧偵搶奀帥憂寶埲屻丄摨帥偺鐽庣偲掕傔傜傟乽堫壸幮乿偲徧偡丅柧帯尦擭媽棃偺柤徧偵暅偟乽昳愳恄搈乿偲夵徧偡丅枖抧尦偱偼捠徧乽杒偺揤墹乿乮塦尨恄幮傪撿偺揤墹乯偲徧偡丅 媽幮奿 柧帯尦擭廫堦寧乽弝捄嵳恄幮乿丄柧帯屲擭屲寧乽搶嫗晎壓嫿幮乿偵掕傔傜傟傞丅 弝捄嵳恄幮偲偼丄峕屗偑搶嫗偲夵徧偝傟丄柧帯揤峜偼恖怱偺埨擩偲崙偺塰偊傪婩傞偨傔丄柧帯尦擭廫堦寧丄幣恄柧搈丄擔巬恄幮丄崻捗恄幮丄恄揷恄幮丄婽屗揤恄幮丄敀嶳 恄幮丄昳愳恄幮丄晉壀敧敠媨丄愒嶁昘愳恄幮丄墹巕恄幮偺廫幮傪弝捄嵳恄幮偲掕傔丄捄巊 屼嶲岦偝偣婩婅偝傟偨丅

屼桼弿 昳愳恄幮偺桼棃偼丄屻捁塇揤峜偺屼悽丄暥帯嶰擭乮侾侾俉俈乯偵丄尮棅挬偑奀忋岎捠埨慡偲丄婩婅惉廇偺庣岇恄偲偟偰丄 埨朳崙偺廎嶈柧恄偱偁傞丄揤斾棟擳鷵柦傪姪惪偟偰丄昳愳戝柧恄偲徧偟偨丅 屻戠岉揤峜偺屼悽乮侾俁侾俋擭)偵丄摉崙偺庣岇怑擇奒摪弌塇擖摴摴錧丄(掑摗偲塢偄杒瀶崅帪偺恇丄 姍憅偵擇奒摪偲塢偆抧柤偑偁傞偦偙偵廧偟偰偄偨)塅夑擵攧柦傪姪惪偟幮揳摍傪嵞寶偟幮抧傪媑抂壀偲柤晅偗偨丅 塱嫕巐擭惓惔擖摴岾弮幮揳摍傪嵞寶偡丅 乮岾弮偼摴錧偺巕懛側傞偙偲撿昳愳奀濆帥偵徻偐側傝乯丄暥柧廫擭榋寧懢揷摴燇丄慺奧柭懜傪姪惪偡丅 宑挿屲擭摽愳壠峃娭働尨偺愴偵弌恮偺愜恄慜偵偰婩婅偟懢乆恄妝傪憈偟丄屻恄梎丄橈柺摍曭擺偡丅 姲塱廫巐擭洅孯壠岝偺柦偵傛傝搶奀帥鐽庣偲掕傔傜傟偰偐傜枊晎偺屼廋暅強偲側傝丄 尦墢幍擭洅孯峧媑幮揳摍嵞寶丄壝塱巐擭洅孯壠宑幮揳嵞寶偟偨丅 柧帯尦擭弝捄嵳恄幮偵掕傔傜傟偨丅戝惓廫嶰擭嫗昹崙摴奐捠偵偲傕側偄嫬撪抧偺堦晹梡抧偲側傞丅 徍榓幍擭嬨寧怴懇嫗敧柤彑慖掕偺愜戞嶰埵偲側傞丅 尰幮揳偼徍榓嶰廫嬨擭廫寧搈柋強偲嫟偵搰杮惓堦巵懠巵巕偺嫤椡偵傛傝嵞寶偝傟丄 杒昳愳丄搶屲斀揷偺堦晹丄撿昳愳偺堦晹偺鐽庣偲偟偰宧傢傟恊偟傑傟偰偄傞丅

昳愳恄幮懢乆恄妝丂乮搶嫗搒柍宍暥壔嵿乯 摉搈偺彅嵳揟偵恄慜偵偰峴傆撈摿偺恄妝偱丄尦婽擭娫崰乮侾俆俈侽擭乯 偐傜峴偼傟偰偄傞偲塢偼傟丄摽愳壠峃娭儢尨偺愴彑婩婅偺愜偵傕峴偼傟偨偲幮揱偵婰偝傟偰偄傞丅 尰嵼偼巵巕惵擭偵傛傝曐懚夛偑弌棃丄嵨扷嵳丄巐寧廫屲擔椺嵳丄榋寧椺戝嵳丄怴彟嵳偺嵳揟偺拞偵峴偭偰偄傞丅 峕屗帪戙庰堜書堦偺彂偄偨乽搄棿岺悘昅乿偵丄乽憤偰廫擇恄妝偲崋偟偰怓乆偺柺傪偐傇傝偰棫晳傆懢屰偺攺巕偼姍憅攺巕丄 昳愳攺巕偲偰擇棳偁傞偲塢傆丄偦偺昳愳攺巕偲塢傆偼崱偺昳愳揤墹偺幮傛傝敪傝偨傝偲偐傗丄屆偒傛傝偁偮偨傞幮偲尒偊偨傝乿偲偁傞丅 恄妝偺攺巕偼丄揓丄儊懢屰丄懢屰偱峴偄丄昳愳懪柭傜偟丄宐柎晍丄昳愳攺巕丄姍憅攼巕丄憗昳愳丄嶰偮攺巕丄 椙晲巙偑偁傝廫擇嵗偺恄妝偲偼丄巐曽攓丄墺丄娾屗丄壴摱巕丄揤愵丄敧寱丄 岾懼丄惵敀暭涘丄堫壸丄栴揤屜丄敧塤丄墡揷偺晳偱偁傞丅柺丄憰懇偼摽愳枊晎傛傝偺曭擺昳偑懡偔崱傕巊梡偟偰偄傞

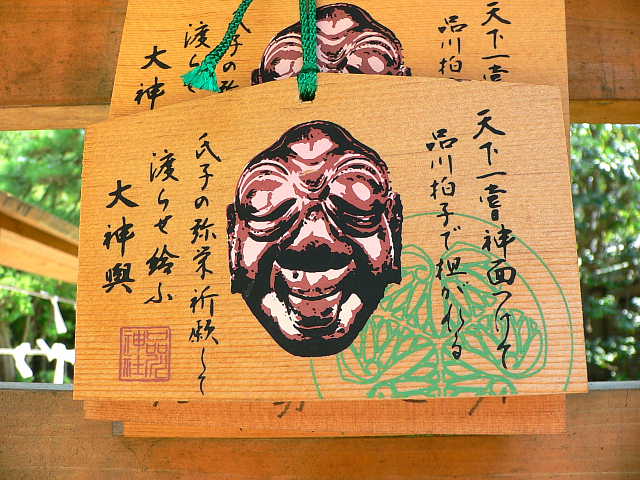

椺戝嵳乮昳愳揤墹嵳乯 崱偼榋寧幍擔偵嬤偄擔梛擔傪拞怱偵峴偭偰偄傞丅 暥柧廫擭榋寧懢揷摴燇偑慺岬柭懜傪姪惪偟偰偐傜峴偼傟丄峕屗帪戙搶奀摴屲廫嶰師偺戞堦偺廻墂偲側偭偰偐傜惙傫偲側傞丅 嶰戙洅孯壠岝岞偑婑晬偝傟偨恄梎傪丄彑奀廙偑乽埁偺恄梎乿偲柤晅偗丄崱偼擇戙栚偺巐敧仜娧偺戝恄梎偑桳柤偱偁傞丅 昳愳恄幮偺恄梎偵偼丄壠峃岞偺曭擺偟偨捠徧乽揤壓堦側傔偺柺乿傪壆崻偵偮偗丄乊懢屰偲揓偺昳愳攺巕偱偐偮偖偺偐摿挿偱偁傞丅 柺傪庢晅偗傞傛偆偵側偭偨偺偼丄偁傞擭偺偙偲嫢嶌偑偮乁偒塽昦偑偼傗傝恖乆偑嬯偟傫偄傞帪丄 恄偺偍崘偁傝乽崯偺柺傪恄梎偵晅偗挰乆傪夢傟偽撓偟傒偐傜媬偆乿偲丄埲棃恄梎偵偍柺傪晅偗搉屼偟壠乆偺岾暉傪婩婅偡傞傛偆偵側偭偨丅 枖昳愳攺巕偲偼丄壠岝岞偑恄梎傪曭擺偝傟偨摉帪偐傜丄 昳愳恄幮懢乆恄妝偺攺巕偲峕屗殥巕偺攺巕偐傜撈摿偺昳愳攺巕傪嶌偭偨偲塢偼傟丄 柧帯巐廫擭戙偺壠尦搰揷挿懢榊偑擺傔偨妟偵婰偝傟偰偄傞丅

堦棻枩攞偺愹乮垻撨堫壸搈壓幮乯 枩暔丄揤抧悈偺拤偵傛傝惗惉敪揥偡傞丅堦棻偺庬傛傝枩攞偺堫曚偲側傞丅 偦傟恖偺搘椡傕昁梫偱偁傞丅枛幮垻撨堫壸幮忋幮偼揤偺宐偺楈丄壓幮偼抧偺拤偺楈偲楈悈偁傝丄 彜攧傪側偡恖慘丄報娪偵楈悈傪偦乀偖偑傛偟丄枖帩婣傝偰揦偺巐妏擖岥偵偦乀偓丄惔柧側傞怱偵偰彜攧偡傌偟丄 偦乀偓偟慘偺堦晹偼栧慜彜揦奨偱巊梡偡傞偲傛偟丅屼墢擔丄枅寧弶偺堦棻枩攞擔丄弶偺屵偺擔丅 昳愳恄幮丂僷儞僼儗僢僩傛傝

暥帯俁擭乮侾侾俉俈乯丄尮棅挬偑奀忋岎捠偺埨慡偲丄婩婅惉廇偺庣岇恄偲偟偰丄埨朳崙廎嶈柧恄偱偁傞揤斾棟擳鷵柦傪姪惪偟丄 昳愳戝柧恄偲徧偟偨丅 屻戠岉揤峜偺屼悽偵丄杒瀶崅帪偺恇擇奒摪掑摗乮摴錧乯偑丄嶻嬈偺庣岇恄偲偟偰丄塅夑擵攧柦傪姪惪偟幮抧傪媑抂壀偲柤晅偗偨丅 暥柧侾侽擭俇寧懢揷摴燇偑丄晽悈奞丄塽昦丄壧梬偺庣岇恄偲偟偰丄慺岬梇懜傪姪惪偟俇寧偺揤墹嵳偑巒傑傞丅 搶奀摴昳愳廻偺捔庣偱偁傞丅 搶嫗廫幮傔偖傝丂僷儞僼儗僢僩傛傝

戝崟揤乮偩偄偙偔偰傫乯亂桳暉亃 昳愳恄幮乮偟側偑傢偠傫偠傖乯 暥帯嶰擭乮侾侾俉俈乯丄尮棅挬岞偑埨朳崙偺廎嶈柧恄乮揤斾棟擳鷵柦乯傪摉抧偵偍釰傝偟偨偺傪憂巒偲偡傞丅 屻偵姍憅帪戙枛偵擇奒摪摴錧岞偑塅夑擵攧柦傪丄幒挰帪戙拞崰偵懢揷摴燇岞偑慺岬柭懜傪釰傞丅 傑偨丄摽愳壠峃岞偼娭儢尨崌愴弌恮偺嵺偵摉幮偵偰愴彑傪偛婩婅偝傟丄埲崀丄摽愳楌戙彨孯偵傛傝斴岇傪庴偗傞丅 搶奀幍暉恄丂偍傔偖傝恾丂僷儞僼儗僢僩傛傝 |

| 儂乕儉乥 恄幮丒暓妕傔偖傝乥 弶寃偍偡偡傔僗億僢僩乥 屼棙塿暿帥幮堦棗 |

Copyright © 2005 I.HATADA All rights reserved.

| SEO | [PR] 敋懍!柍椏僽儘僌 柍椏儂乕儉儁乕僕奐愝 柍椏儔僀僽曻憲 | ||

奀忋岎捠埨慡丄婩婅惉廇

奀忋岎捠埨慡丄婩婅惉廇