鎌倉五山

| 建長寺| 円覚寺| 寿福寺| 浄智寺| 浄妙寺 |

鎌倉江の島七福神

| 鶴ヶ岡八幡宮| 浄智寺| 宝戒寺| 妙隆寺| 本覚寺| 長谷寺| 御霊神社| 江島神社 |

|

|

| 「総門」 | 「仏殿 曇華殿」 |

|---|---|

| Soumon | Butsuden Dongeden |

| 拡大 画像Click | 拡大 画像Click |

|

|

| 「扁額」 | 「鐘楼門」 |

|---|---|

| Hengaku | Shoro-Mon |

| 拡大 画像Click | 拡大 画像Click |

|

|

| 拡大 画像Click | 拡大 画像Click |

|---|

|

|

| 「阿弥陀如来・釈迦如来・弥勒菩薩」 | 「観音菩薩像」 |

|---|---|

| Amida-nyorai,Shaka-nyorai,Mirokubosatsu | Kannon-Bosatsuzo |

| 拡大 画像クリック | 拡大 画像クリック |

|

|

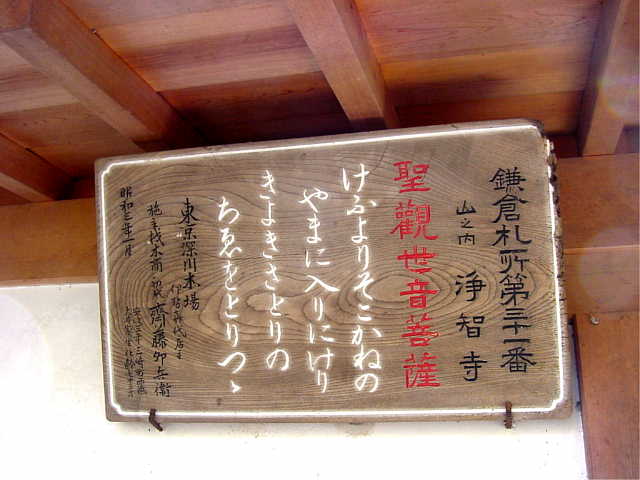

| 「鎌倉札所 三十一番 御詠歌」 | |

|---|---|

| Goeika | |

| 拡大 画像クリック | 拡大 画像クリック |

|

|

| 「鎌倉江ノ島七福神 布袋尊」 | |

|---|---|

| Hoteison | |

| 拡大 画像クリック | 拡大 画像クリック |

|

|

| 拡大 画像クリック | 拡大 画像クリック |

|---|

鎌倉 浄智寺(じょうちじ)

Jyochiji Temple神奈川県鎌倉市山ノ内1402

1402,Yamanouchi,Kamakura-Shi,Kanagawa

|

鎌倉五山 第四位 金宝山 臨済宗円覚寺派 浄智寺 寺 史 浄智寺が創建された十三世紀の終わりごろの鎌倉は、北条氏の勢力がきわめて盛大で禅宗がもっとも栄えた時期である。 開 基 執権として有名な北条時頼の三男宗政が二十九才の若さで弘安四年(1281)に没しているが、 間もなく宗政夫人が一族の助けをえて寺を起こし、亡夫と幼少の師時を開基にしたと思われる。 開 山 中国の名僧兀庵普寧と仏源禅師大休正念(請待開山)、およぴ日本僧の真応禅師南州宏海(準開山)の三人が名をつらねている。 はじめ、開山に招かれた南州宏海が、大任すぎるといって身をひき、師の大休正念を請じて入仏供養の儀式をおこない、 すでに世を去っていた師僧の兀庵普寧を開山にたてたため、複雑な形になったらしい。 南州宏海は嘉元元年(1303)に死去し、以後、高峰顕日・夢窓疎石・清拙正澄・竺仙梵僊・古先印元などの高僧がつぎつぎに住職に迎えられている。 延文元年(1356)の火災で、初期の伽藍をうしなうが室町時代ごろには、 方丈・書院・法堂・五百羅漢像を安置した三門・外門・行堂・維那寮・僧堂などの主要な建物、 あるいは蔵雲庵・正紹庵・正源庵・竜渕山真際精舎・楞伽院・正覚庵・大円庵・同証庵・正印庵・興福院・福正庵といった塔頭が建ちそろっていた。 戦国時代から江戸時代にはいると、鎌倉は農漁村になってさぴれ、寺院の多くもしだいにかつての繁栄ぷりをうしなう。 江戸時代の後期ごろには、仏殿・方丈・鐘楼・外門・惣門そして塔頭の中の八院などがあったが、 これらの建物は大正十二年の関東大震災でほとんど倒潰した。 現在は三門・二階に鐘をさげた楼門や新しい仏殿の曇華殿・方丈・客殿などが伽藍を形造っている。

環 境 浄智寺が建つ山ノ内地区は、鎌倉時代には禅宗を保護し、相ついで寺院を建てた北条氏の所領であつたので、 今でも禅刹が多い。 山を挾んだ隣りが駆込寺の東慶寺で、その向かいには円覚寺があり、建長寺も数分の場所にある。 どの寺院も丘を背負い、鎌倉では谷戸と呼ぷ谷合に堂宇を並べている。 浄智寺も寺域が背後の谷戸に深くのぴ、竹や杉の多い境内に、長い歴史をもった禅刹にふさわしい閑寂なたたずまいを保つ。 うら庭の隧道をぬけると、洞窟に弥勒菩薩の化身といわれる、布袋尊がまつられている。 全域が、昭和四十三年三月、史跡に指定された。 参道入口の石橋のほとりにある甘露の井は鎌倉十井の一つとして名高く、 裏山天柱峰には名僧竺仙梵僊の供養塔や以前この地に住んだ英国の日本文化史研究家G・B・サンソムの記念碑がある。 植物もゆたかで、梅・牡丹・シヤガ(著莪)・夏椿などのほか、庭の白雲木が、五月には美しい花を開く。 参道右横の大木タチヒガン(さくら)は、見事な美しさで神奈川県指定百選の一つになっている。 また、仏殿横のコウヤマキは鎌倉第一の巨木で、鐘楼前のビャクシンとともに鎌倉市指定文化財である。

文 化 財 ○木造三世仏坐像 神奈川県童要文化財 本尊として仏殿にまつる。向かって左から阿弥陀・釈迦・弥勒の各如来で、過去・現在・未来の時を代表する。 十五世紀半ぱごろに再興された像で、鎌倉地方に多い衣の裾を台座に長くたらした様式の典型的な作品。 ○木造達磨大師像 菩提達磨はインドの僧で、中国に禅をつたえ、六世紀はじめに歿したという。 禅宗の祖師としてうやまわれ、その肖像はほとんどの禅刹でまつられている。 十四、五世紀ごろの作品。 ○木造大休正念像 禅宗では、達磨など祖師方の関係深い僧の肖像を、絵画や彫刻でつくっているが、この種の肖像中、これは代表的な作品といえる。 面部の写実はきわめて鋭く、衣文部の彫技もすぐれている。十四世紀ごろの作品であろう。 ○木造南州宏海像 大休正念像よりこがらで、十四、五世紀ごろの作品であろう。以前は兀庵普寧の像もあったというが、うしなわれた。 ○木造観音菩薩立像 もと三門の上に五百羅漢と一緒にまつられていた像である。南北朝時代の作。 ○木造地蔵坐像 重要文化財 鎌倉市指定文化財 鎌倉国宝館に出陳中。 右手に錫杖、左手に宝珠を持って安坐する像で、鎌倉時代後期の作品。 ○木造章駄天立像 鎌倉市指定文化財 鎌倉国宝館に出陳中。 韋駄天は寒建陀・建陀とも呼ぱれ、天軍の将で走力にすぐれ、邪神を消除して釈迦の遺法を護持するといわれる。 甲冑を着け、合掌した腕の上に宝棒を横たえる。顔や両手などは江戸時代に補われたらしいが、胴部は古く十四世紀ごろの作品である。 冑の模様には、土をねって型にいれ貼りつけて刺繍に似た効果をだす土紋が使われている。 ○西来庵修造勧進状 重要文化財 鎌倉国宝館に出陳中。 西来庵は建長寺開山大覚寺禅師蘭溪道隆の塔所である、同庵が荒廃したのを歎き、 建長寺に住したことのある禅僧玉隠英が、修造の資材をあつめるため、英正十三年(1516)に書いたもの。 浄智寺 しおりより 国指定史跡 浄智寺境内 鎌倉五山第4位、臨済宗円覚寺派、金寶山浄智寺は、弘安4年(1281年)北条時頼の三男宗政が29歳で没後、 間もなく、宗政夫人と幼少の師時(もろとき)を開基にして、宗政の菩提を弔うため創建されました。 中国、宋の名僧、兀菴普寧(ごったんふねい)と大休正念、及び日本僧南洲宏海の三人が開山になっています。 これは、当初開山に招かれた宏海が、任重しと身をひき、師の大休正念を迎えて入仏供養をおこない、 すでに世を去っていた師僧の兀菴普寧を開山としたためです。 創建当初の伽藍は、外門、山門、行堂、仏殿、方丈、庫裏等を備え、塔頭は11院に及んだということです。 永い間には、ただずまいも変化し、現在は、看門寮、山門、鐘楼門、仏殿、書院、方丈、 隠寮、庫裏等の堂宇が柏槙や杉木立ちの中に点在しています。 境内は、周囲を緑の山々にかこまれ、昔ながら、広大な寺域を残しており、 地理的環境と鎌倉五山の伽藍遺構を後世に伝えるため、国の史跡として保護されています。 神奈川県教育委員会 案内板より

|

| ホーム| 神社・仏閣めぐり| 初詣おすすめスポット| 御利益別寺社一覧| 御利益グッズ| 言い伝え |